首页 > 领导讲话 > 企业讲话 / 正文

金融集聚促进了企业数字化转型吗——基于企业年报文本大数据分析的经验证据

2023-02-26 14:50:11 ℃李华民 崔 皓 吴 非

目前,人类社会正经历自农业革命、工业革命后的新一轮以数字技术为引领的信息革命,以数字技术为载体的数字经济发展正步入快车道。根据《中国数字经济发展白皮书(2021)》显示,在新冠肺炎疫情与国际经济贸易不确定性的双重叠加冲击下,中国的数字经济依然保持高位发展,2021年增速达9.7%,总规模达39.2万亿,占GDP比重达38.6%,数字经济的蓬勃发展极大地促进了经济的恢复与发展。党的十九届五中全会指出,要“发展数字经济,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合”(1)《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,中国政府网,http://www.gov.cn/xinwen/2020-11/03/content_5556991.htm.,这深刻反映出国家对数字经济的高度重视。作为驱动中国经济高质量发展的新引擎,数字经济在国民经济中的地位愈发重要(陈文、吴赢,2021)。企业作为宏观经济中的经济细胞,既是数字经济发展所依托的核心载体,也是数字经济浪潮中重要的推动者,国家层面也出台了系列政策措施积极推动数字化转型(图1)。企业通过将数字技术与现有生产管理制度相互交融,不仅有效的提升了企业生产效率与核心竞争力,同时在宏观层面也有力地促进了中国实现在经济新常态下的“弯道超车”。据此,针对中国企业数字化转型的实践研究富有理论价值与实践意义。

图1 国家政策对数字化转型的支持脉络梳理

如何推动企业数字化转型?纵览近代经济史,凡是通过技术进步在国际竞争中获得领先的国家(如美、英、德等国),它们的迅猛发展大多离不开金融的强大助力(Sylla,2002),Hicks(1969)更是断言,“工业革命不得不等待金融”。作为现代经济的核心,金融在驱动经济创新转型上具有重要作用。习近平总书记指出,“金融是实体经济的血脉,为实体经济服务是金融的天职”(2)《习近平:深化金融改革 促进经济和金融良性循环健康发展》,中国共产党新闻网,http://jhsjk.people.cn/article/29407694.。确实,金融对变革性理念、技术等应用于企业发挥着关键作用(厉以宁等,2019)。现有研究将金融按服务实体经济的方式进行界分,区别了以银行部门为代表的间接金融和以资本市场为代表的直接金融。一方面,尽管银行业机构在评估信息和处理高风险项目上存在劣势(钟腾、汪昌云,2017),但在当前阶段中,通过前沿数字技术与银行机构的深度融合,赋能银行主动深度嵌入企业创新转型链条(刘长庚等,2022;

侯世英、宋良荣,2020),促进了企业全产业链创新升级。同时在利率政策、抵押物门槛等方面对企业创新活动给予特殊支持(Mann,2018),有力提升了企业创新活力。另一方面,资本市场的制度设计具有更强的价格发现功能(薛海燕等,2020),能够更有效处理“风险—收益”平衡关系(辜胜阻、庄芹芹,2016),引导资金流向高风险高收益的创新项目中(何筠、李碧寒,2020)。不难发现,针对不同金融渠道促进企业创新转型的研究已经较为丰富,但是金融市场是一个有机整体,孤立地考虑金融部门的部分子集对微观结构主体的影响可能会出现一定遗漏偏差,特别是在当前金融发展关联度集聚度越来越高,各类金融活动和资源在特定辖域内的边界逐渐模糊的情形下,考察整体性金融集聚对微观结构主体创新转型的影响,具有高度的学理价值和实践指导意义。

然而,目前以金融集聚为切入点对企业创新转型进行深入研究的文献相对较少,本文只能通过现有文献的核心结论进行推定。一方面,有大量文献认为金融集聚能够激发辖域内的金融活跃度,为企业的创新转型提供金融便利(Zhou,2022),有效缓解企业对创新转型因资金不足而面临的“想而不能”窘境(曲昳,2022)。由此,金融集聚对区域内企业的创新升级有着显著的正向推动力(钱晶晶等,2021)。另一方面,有文献认为金融集聚超过合理边界后所形成的过度富余状态,具有较为典型的垄断特征(周天芸等,2012),这会使得金融行业利润率高于大多数实体企业,从而对企业产生融资挤出效应(陈雨露、马勇,2012)。此外,金融集聚下所形成的过度聚合,会使得金融市场的波幅加剧,风险积蓄水平显著提升,也不利于企业高质量发展(黎杰生、胡颖,2017;

周天芸等,2012)。不难发现,关于金融集聚对企业创新转型升级的研究,尚未形成一致性结论。基于上述情况,本文希望通过创新的研究成果建立起“金融集聚—企业数字化转型”之间的分析框架,为金融业更好地助力企业数字化转型升级探索出更多可能。

本文可能的创新之处在于:第一,在研究立意上,将提升中国区域金融发展质量与微观结构主体之间建立起有机联系,试图分析出“金融集聚—企业数字化转型“之间的关联,从而将原有研究文献聚焦于特定金融业态(银行业、资本市场)对企业的研究,上升至整个金融业态集聚的影响上来,以期能够丰富关于金融服务实体经济的相关文献。第二,在研究思路上,基于金融功能视角,从信息、财务、创新三大路径机制,解读金融集聚影响企业数字化转型的传导路径,为理解金融集聚的作用渠道提供了新的经验和分析范式。第三,在研究内容上,重点突出了当前更加关注金融监管、强化金融规范发展的实践需求和时代特色,在“金融集聚—企业数字化转型”的范式中,创新性地引入了金融监管元素,考察在不同金融监管程度下,金融集聚所能发挥的效用是否存在差异,为当前金融监管层提供更为深入有效的政策建议导向指引。

研究表明,金融资源在一定空间内的集聚能形成高效供给的金融体系(于斌斌,2017;

龚勤林、宋明蔚,2021)。具体来看,金融集聚强化了辖域内金融机构的竞争度,提高了区域内信息传播的效率,为获取更加优质的金融资源提供基础,企业的预期也会随着发展境遇的改善而得以优化,从而具备了更加积极主动的发展创新能动性。从这个角度来看,金融资源的有效集聚使得企业在金融市场融资时面临着更小的外部阻力,能够实现融资约束缓解与融资成本降低的双重拟合,企业在推进创新转型项目时往往有着更多的资源支撑。有鉴于此,本文从财务困境缓解、正向预期优化和创新活力激发三条路径,论证“金融集聚—企业数字化转型”的渠道机制路径。

(一)财务困境缓解渠道

金融集聚能够有效缓解企业融资约束,为企业数字化转型奠定财务基础。融资难、融资贵问题是中国企业在发展创新过程中所面临的融资困境的具体表现,金融资源的富集能够使得金融机构形成规模效应,提升区域内金融市场的资金运转效率(刘降斌、刘秋明,2021),能够通过网络效应使得金融机构间信息互联互通,有利于更加及时准确掌握企业融资需求,金融机构从资金供给侧发力精准识别企业需求,有效拓展企业外部资金来源,分散企业转型风险,降低企业融资成本。具体来看,第一,金融机构的高度集聚将有效改善区域内金融市场业态,使得区域金融市场更加完善与规范,同时能够促进区域间合作加强(张玉华等, 2021),有利于资源合理配置,为企业营造良好的外部融资环境。同时金融资源的高度富集使得金融机构间的竞争加剧,使得金融机构主动创新金融工具,能够针对企业自身现状量身打造金融服务方案,有效提升金融服务效率(毛其淋、陈乐远,2022;

余振等,2012),使得企业能够获得与自身发展相适配的个性化融资支持。第二,银行业、证券业、保险业等金融机构在区域中集聚能够为企业带来多渠道融资方式,同时提供丰富的金融产品与有竞争力的资金报价,有效降低企业融资成本与融资门槛(胡璇,2022)。通过不同金融业态间的创新融合,可实现优势互补,组合出符合企业数字化转型特点的金融产品。企业数字化转型难度大、转型周期长,需要低成本资金的长效支持,丰富的个性化融资解决方案能够为企业在数字化转型时提供稳定的长期资金来源,助力企业数字化转型的顺利开展。

(二)正向预期优化渠道

金融集聚能够有效改善企业预期,进而为企业数字化转型营造良好的氛围。金融机构在特定区域内的集聚,能够有效提升金融机构间、企业间、金融机构与企业间的信息交流共享程度,降低信息获取成本(Lall et al.,2004),信息不对称性问题的减弱将引导资金流向透明度更高的企业(周鸿卫、刘子龙,2020)。特别是金融集聚在有效改善企业资源边界约束的限制后,企业在丰富资源支撑下,对未来的发展将会有更积极的主观能动性(周南南、林修宇,2020)。易言之,金融集聚形成的金融要素改善效果,提升了金融服务实体经济的能力,辖域内的企业在较好的金融资源支撑下会展现出更加正向积极的预期。应当说,这种预期改善会对企业的创新转型决策产生重要影响。一方面,如果企业对自身未来的预期呈现出较为乐观的态势时,为了符合市场发展的预期,企业经营管理者往往会采取更具变革性的战略措施(王永贵、汪淋淋,2021)推动企业更加关注创新转型(Sung et al.,2019)。另一方面,企业的数字化转型嵌入了前沿的数字技术,本身就具有较高的不确定性,想要推动数字化转型项目的开展,企业必须对创新转型具有更高的“容忍度”和更大的接纳空间。从这个角度来看,当企业自身具有较强的积极预期时,将推动企业寻找全新的经济增长点,优化企业的决策导向,为高风险的数字化转型活动腾挪出更多“试错空间”。

(三)创新活力激发渠道

金融集聚能有效促进企业科技创新,为助力企业数字化转型升级提供科技支撑。金融资源的集中带来了资金、人才、技术、信息等企业创新所需的各种要素在特定范围内的高度聚集,并加速要素间的相互融合,为企业营造出良好的科技创新氛围,有助于迸发技术进步的活力,加速企业创新能力的跃升,进而赋能企业数字化转型升级。具体而言,一方面,在金融集聚区中集中的大量技术型人才与先进技术通过知识溢出效应在区域内迅速扩散,使得金融集聚区作为科技与人才中心的优势得以更为顺畅地发挥出效果,为企业个体创新升级提供良好的环境,辐射带动区域整体的知识水平跃升(耿德林,2020;

王丹、叶蜀君,2015),提升企业研发推出新产品速度,进而直接促使企业创新能力跃升,为企业数字化转型打下良好的科技基础。另一方面,金融集聚使得区域内企业头部效应更加凸显,优势资金将优先流向迅速采用先进生产技术的企业(金融资源的配置导向将以生产率或潜力最优为原则),进而倒逼企业转型升级(余泳泽等,2013),激励处于相对落后地区的企业加快创新转型。

假设:金融集聚能够有效驱动企业数字化转型。

(一)数据来源

本文选取汇总了沪深A股上市公司数据(2007—2019),并基于此为研究样本展开金融集聚对企业数字化转型的影响研究。本文对所得初始数据进行了如下处理,第一,剔除金融类企业;

第二,剔除ST、*ST、PT及期间退市企业;

第三,剔除企业在IPO当年的样本;

第四,为了保证所得样本质量,只留存至少有连续五年完整核心数据的样本;

第五,为减少极端值对本文的影响,对本文中所有微观层面的连续型(非比值)变量进行1%和99%的缩尾处理。本文的基本财务数据均选取自国泰安数据库(CSMAR),上市企业年报文本数据则源自巨潮资讯网。

(二)变量设定

1.被解释变量

企业数字化转型(LnDG)。本文认为,数字化转型会对企业整体经营产生重大影响,是事关企业发展大局的重要抉择,这种行为导向的转变有着极大的可能会在企业的公开文本中(如企业年报)进行披露。因此,通过提取企业年报中的有关词频进行统计测度并以此来衡量企业数字化转型强度具有合理性与可行性。本文借鉴吴非等(2021)的做法,将衡量企业数字化转型指标按照功能架构分为:“底层技术运用”和“技术实践运用”两个大类,其中,底层技术主要具体细分为“ABCD”技术,即人工智能(AI)、区块链(BC)、云计算(CC)、大数据(DT)四类,有关于企业数字化转型的知识图谱可参见图2。利用Python与Java PDFbox 库对沪深两中A股全部上市公司年报的所有文本信息进行提取后进行归纳汇总,将汇总资料结果与企业数字化转型关键词进行对比匹配与频数测度,基于此,建立用于衡量企业数字化转型水平的原始指标。因所得数据右偏表现突出,本文对所测得数据进行了对数化处理。

图2 企业数字化的“ABCD”底层技术与实践运用图谱

2.核心解释变量

金融集聚(LPFA)。参考王文静、刘诗琳(2020)、庄毓敏、储青青(2021)的做法,从金融全业态集聚角度出发,借鉴传统熵值法,以中国30个省级行政单位为统计对象,对其金融业发展数据进行爬取梳理,与区域金融中的三种主要业态相结合,从银行、证券和保险三大行业中分别选取5类核心指标建构出全景式金融发展评价指标,最后运用区位熵形成最终的金融集聚变量。最终详见图3所示。考虑到当前金融部门发展具有很强的“省级分权”式管理模式,如银行业市场,每个省份内的银行机构都有省级分行指导和布局,具有明显的“一盘棋”式集中统筹管理,在该省份下,银行业的发展模式和导向都是相近的,低一级银行部门所具有的“自由裁量权”其实相对较小,在这种情形下,省级内部的银行机构的集聚发展导向更为突出(证券、保险业市场也是如此)。基于此,本文选取了省级口径的金融集聚指标来进行刻画。

(1)

其中,LPFAi为地区i的金融集聚水平,Fin为地区金融业融合发展程度,Pop为地区人口规模。

图3 金融集聚的三种分类组合构成

3.控制变量

为提升研究的准确度,本文在实证模型中加入了对被解释变量具有重要影响的控制变量。具体包括企业总资产(LnAsset)、企业总收入(LnIncome)、杠杆率(Lev)、两职合一(Mega,董事长与总经理兼任时取1,否则为0)、第一大股东股权集中度(Share)、日均换手率总股数(ADTR)、审计意见(Aduit,审计单位出具标准无保留意见取0,否则为1)、机构投资者持股占比(Institution)。

(三)模型设定

为研究金融集聚对企业数字化转型的影响,本文设定了如下模型加以检验。

LnDGi,t=φ0+φ1LPFAi,t-1+∑CVs+∑Ind+∑Year+εi,t

(2)

其中,企业数字化转型(LnDG)是本文的被解释变量,省域层面的金融集聚度(LPFA)为本文的核心解释变量,CVs为包括了前述控制变量集。ε为随机误差项。本文中企业数字化创新可能受时间与行业特征等难以观测因素影响,或对“金融集聚—企业数字化转型”所原有的关系产生干扰,故在本文中引入行业和时间虚拟变量,以减少上述因素对研究结果所产生的或有冲击。由于金融集聚影响传递至企业数字化转型可能存在一定时滞,本文对金融集聚变量采用滞后1期处理,这既考虑到了变量传递变化之间的时间需要,又能减少可能存在的互为因果问题。

(一)基准回归

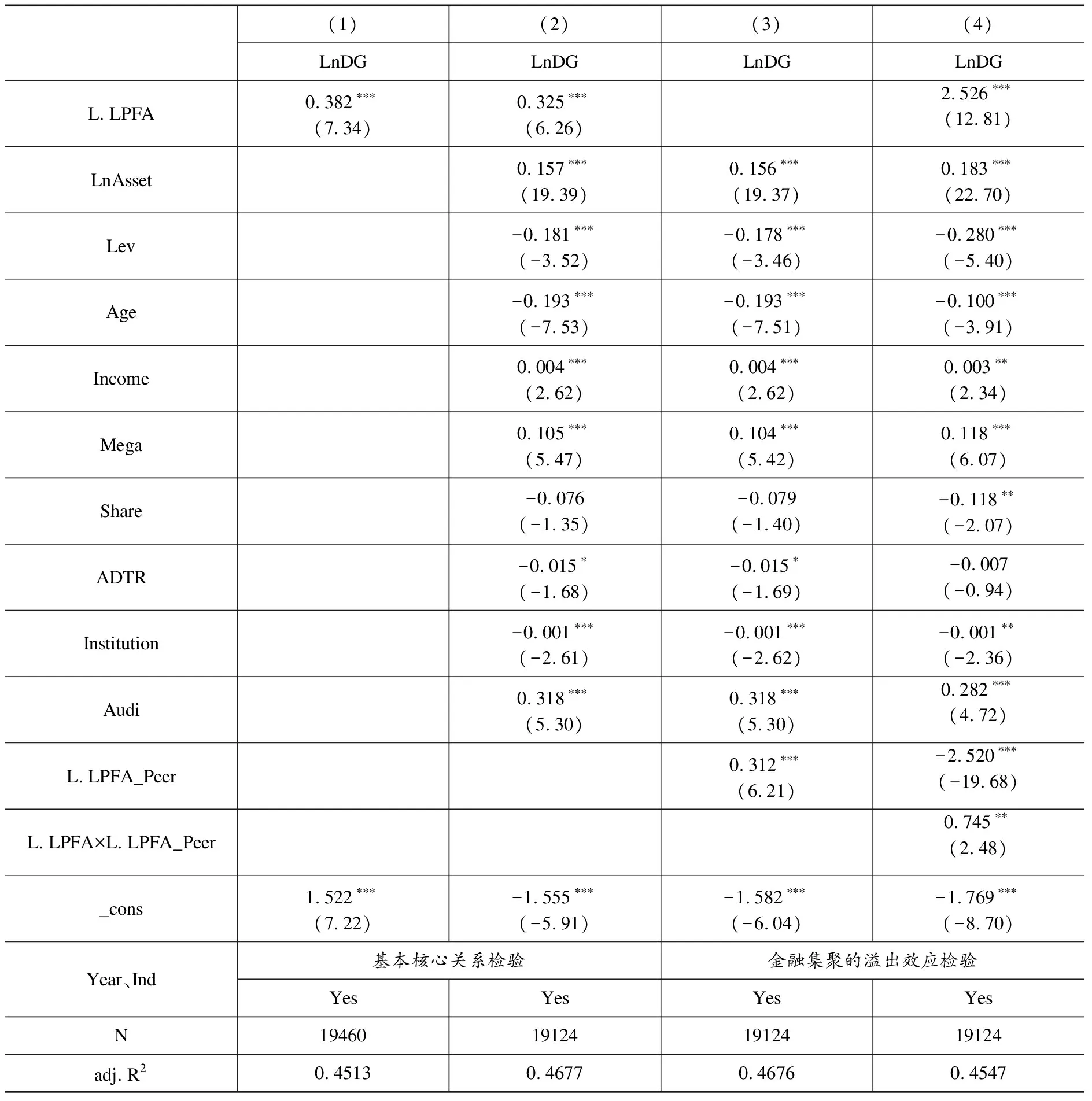

表1针对“金融集聚—企业数字化转型”的核心基准关系展开实证研究。在控制“时间—行业”双向固定效应的回归(1)中,金融集聚(L.LPFA)的回归系数为0.382且通过了1%的统计显著性检验。在回归(2)中纳入了控制变量集,所得的回归系数为0.325同样通过了1%的统计显著性检验,虽然在纳入控制变量后回归系数有所下降,但这可能是新加入的控制变量集吸收了部分相关影响所致。上述结果表明金融集聚的发展效果越好,企业数字化转型程度越高,这为本文的核心假说提供经验证据支撑。考虑到当前金融业态具有较强的辐射和覆盖能力,考察特定区域金融集聚的影响是否会外溢至辖区外部对实体经济产生作用具有一定的必要性。有鉴于此,本文刻度了除本省之外其余省份的金融集聚均值指标(LPFA_Peer)进行检验。研究发现,本省之外的金融集聚发展能够对本省辖域内企业的数字化转型产生正向积极影响(回归系数为0.312且通过了1%的统计显著性检验)。特别地,本省之外的金融集聚与本省的金融集聚之间,能够形成良好的“合力”,从而共同推进企业的数字化转型进程(回归系数为0.745且通过了5%的统计显著性检验)。本文认为,当前中国金融业的发展,正在逐步深度嵌入前沿的数字技术,形成了“广覆盖、高渗透、低成本”的金融服务体系,这能够在很大程度上削弱地理要素带来的金融供给阻隔,由此形成了显著的“溢出”和“协同”效果。

(二)稳健性检验与内生性处理

为提升核心结论的确当性,本文对模型的稳健性和内生性做了如下处理。第一,延长模型中的时间窗口,以检验在更长的周期内金融集聚对企业数字化转型的影响轨迹;

第二,采用不同的核心变量口径进行检验,力求获得更为细化经验证据以支撑核心结论;

第三,剔除部分特殊样本,考虑到样本中某些不可观测因素会干扰核心关系,本文针对这些样本进行剔除处理。

1.延长观测窗口

如表2所示,本项实证回归主要研究金融集聚对企业数字化转型的支持助力是否具有长效激励作用。具体可划分为两个处理手段,第一,对核心解释变量(LPFA)进行多时期的滞后项处理;

第二,对被解释变量(LnDG)进行前置处理。研究发现,在回归(1)~回归(3)中三个金融集聚(LPFA)滞后项回归系数均有着高度显著并通过了5%的统计显著性回归,即在这三个滞后期内金融集聚对企业数字化转型均存在明显的促进作用;

在回归(4)~回归(6)中本项研究对被解释变量(LnDG)进行了前置处理,在三个不同前置时期内的组别中,结果显示金融集聚对企业数字化转型的支持作用依然明显。研究结果表明,金融集聚在对企业数字化转型的促进作用长期内具有显著的动态可叠加效果,这为验证本文所提出的核心假设提供了支撑。

表1 金融集聚与企业数字化转型

2.核心变量口径分解

在表3的检验中,本文通过对核心解释变量的计算方式与口径进行变更处理,以在多个更为细化的角度来检验本文的核心结论。具体而言,本文将金融集聚按金融业态细为银行业集聚(PBAL)、证券业集聚(PSAL)、保险业集聚(PIAL)三种不同口径,并分别针对上述不同金融业态开展实证检验。结果表明,在对核心解释变量的计算口径进行细分变更后,回归(1)~回归(3)均为正相关且均通过1%的统计显著性检验,说明变更上述计算口径条件下主要金融业态均能对企业数字化转型升级产生助力效果,显示出金融集聚仍对企业数字化转型起显著的促进作用,本文的核心结论依旧没有发生变化。

表2 稳健性检验I:延长观测窗口

表3 稳健性检验II:变更核心变量口径

3.剔除部分影响因素

表4的检验主要将样本中存在的特殊样本点删除,以便更为干净地识别金融集聚与企业数字化转型之间的影响关系。本文从“时间—空间—企业”三个层面对其中的特殊性样本进行剔除。具体来看,在时间维度上,本文的样本期中包含2008年国际金融危机和2015年中国股灾这两个重要的时间点,这类危机所产生的误差难以通过技术手段进行校正。针对上述情况,本文剔除了国际金融危机与中国股灾时点的样本(考虑到金融危机冲击存在的时滞,对其后续年份一并删节)。在空间维度上,由于直辖市具有较为特殊的经济政治属性,以及中国东部地区拥有各项明显禀赋优势等因素,可能会对本文的核心结论产生一定干扰,遂本文亦将归属为这类地区的样本进行剔除。在企业维度上,考虑到本文的数字化转型变量是由企业年报文本识别而来,年报文本的信息披露可能会存在一定的偏差,因此本文最大限度地保留了那些信息披露质量较高的年报(如年报经由四大会计事务所审核以及年报信息披露考核在A、B级别的样本)。由表4的实证检验可知,在对原有样本进行“时间—空间—企业”层面的特殊要素剔除处理后,本文的核心结论“金融集聚能够有效助力企业数字化转型”没有发生任何变化。

表4 稳健性检验III:剔除部分因素

4.边际效应分析

前述实证分析基本确证了金融集聚对企业数字化转型的正向影响,但尚未分析金融集聚影响效力可能具有的边际效果。基于此,本文基于金融集聚(LPFA)进行了边际分析(详细的分析结果可参见图4)。从图例中可以发现,在每一个边际变动点上,金融集聚对企业数字化转型都维持着稳定的正斜率。这意味着,随着金融集聚的强度越来越大,其对企业数字化转型的边际弹性逐渐上升。应当说,本部分的研究结论同前文均保持着高度一致。

图4 稳健性检验IV:边际效应分析 图5 稳健性检验V:分位数检验

5.分位数检验

随着企业数字化转型强度的提升,不同数字化转型水平下的企业禀赋和表现可能存在较大差异。对此,本文针对企业数字化转型强度进行分位数层面的检验。从数据分析结果(图5)来看,金融集聚在条件分布的差异化节点上,对企业数字化转型展现出了不同的驱动力。研究发现,在企业数字化转型的相对较低区间中(20分位数点至70分位数点),金融集聚影响的拟合线斜率大体为正,在企业数字化转型发展相对不够充分的情形中,金融集聚具有较为良好的驱动力;

而在企业数字化转型的较强区间中(大于70分位数点),金融集聚所能展现出的驱动力出现了一定的下降趋势,这意味着,在较高的数字化转型阶段中,可能仅仅依靠于金融资源的驱动会存在一定的不足,这需要一定的配套辅助措施才能将企业数字化转型更有效地推动至高级阶段中。但从整体来看,作用效果的拟合线及其置信区间始终处于横轴上方,这意味着金融集聚的数字化转型驱动效果一直保持为正,这也同本文的核心结论保持高度一致。

6.固定效应变更

为了进一步吸收那些不可观测因素的影响,减弱实证分析中的内生性问题,本文采用了“高阶固定效应”的方式来进行检验。具体来看,在原有实证分析控制了“时间—行业”固定效应的基础上,本文还进一步纳入了“时间×行业”的交乘联合固定效应(回归(1)),以吸收那些随着时间变化却又不可观测的行业因素。进一步地,本文为了提升对地区要素禀赋的控制程度,还分别纳入了城市固定效应(回归(2))以及“时间×城市”的交乘联合固定效应(回归(3)),以吸收那些随着时间变化却又不可观测的地区效应。在回归(4)中,本文还控制了企业层面的固定效应。经由上述多种类多方法的固定效应变更,金融集聚对企业数字化转型的促进作用依旧显著(均至少通过了5%的统计显著性检验),本文的核心结论并未发生任何改变。

表5 稳健性检验VI:采用高阶固定效应

7.排除其他竞争性解释

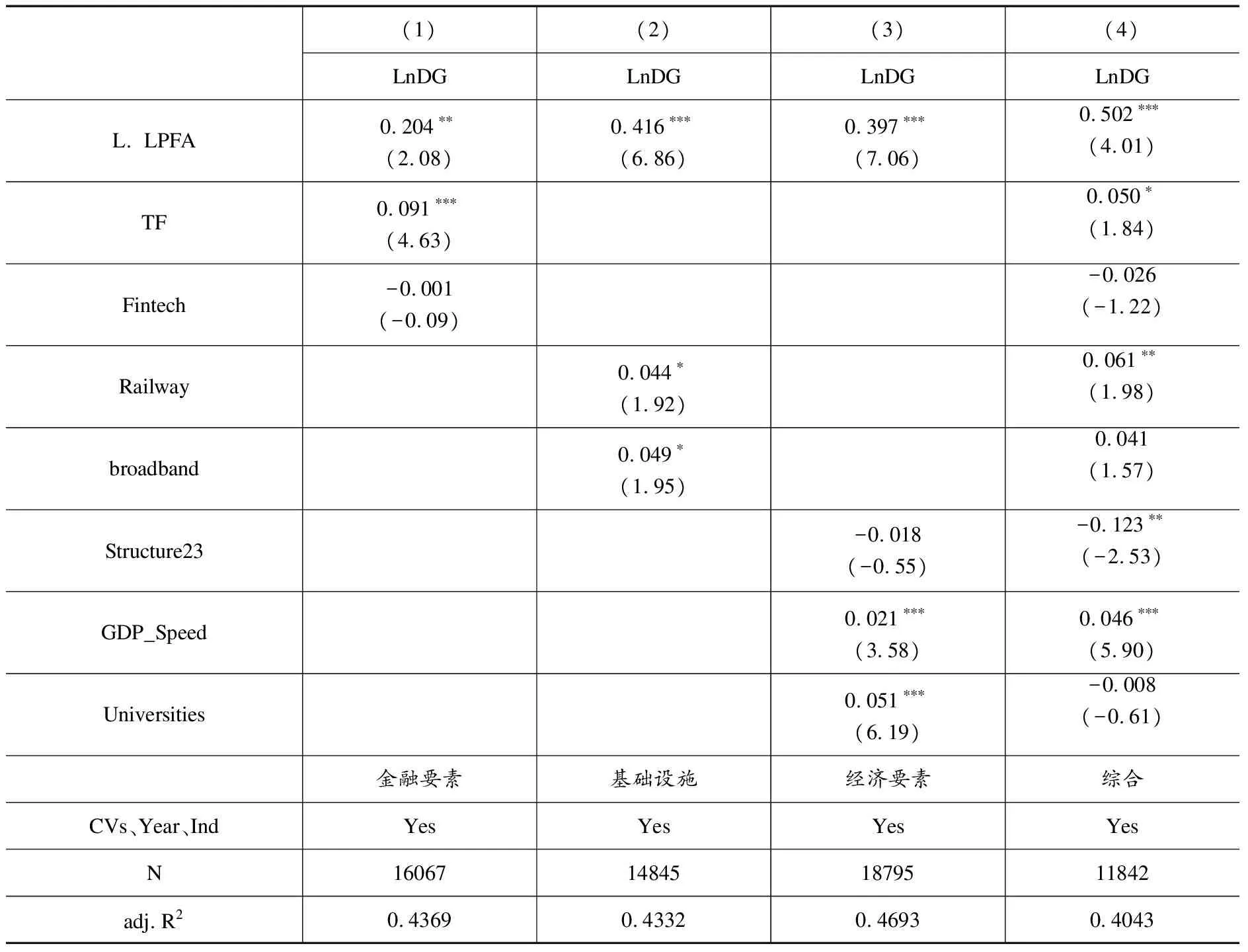

在本部分实证检验中,本文依照彭俞超等(2018)的研究思路,进一步在回归方程中纳入其他重要控制变量,通过这类因素的纳入来排除可能存在的竞争性解释,也能够缓解遗漏变量带来的内生性偏误问题。

具体来看,本文在回归(1)中先纳入了科技金融试点(TF)以及金融科技发展(Fintech)水平(王小燕等,2019),将其作为对辖区内实体企业创新转型具有重要影响的其他金融因素;

在回归(2)中,则纳入了是否开通高铁(Railway)以及是否为宽带试点城市(broadband),将其作为辖区内对实体企业创新转型具有重要影响的技术基础因素;

在回归(3)中,则考虑了产业结构优化—第二第三产业比值(Structure23)、国内生产总值增速(GDP_Speed)以及高等院校数量(Universities)因素,将其作为辖域内实体企业创新转型的重要外部基础条件。在最后一列检验中,则将前述的所有重要因素均放入同一方程中进行检验。

不难发现,本文的核心结论在各个方程中均显著成立。该部分的实证分析结果表明,本文所发现的金融集聚促进企业数字化转型的核心结论是确当的,其效果并不能用现有研究中这类重要的“金融—技术—经济”等指标所解释,这些发现在一定程度上缓解了遗漏变量所带来的内生性偏误问题。

8.工具变量法

必须承认的是,尽管前述实证进行了大量的稳健性检验,但回归模型中依旧难以规避遗漏变量等内生性问题的扰动。本部分进一步采用了工具变量法来减弱内生性的干扰。具体来看,本文选取了企业所在地的“经度、纬度”作为工具变量开展检验。其理由是,一方面,金融的集聚发展在地域上具有明显的集聚特征,在特定区域上的金融集聚更强,效果更明显,从这个角度来看,金融部门集聚的经度和纬度之间存在相关性;

另一方面,作为独立的企业主体,其行为决策(包括但不限于企业数字化转型)与当地的经度、纬度并不存在明确的因果关联,从而在一定程度上满足了工具变量的排他性需求。事实上,地理因素已经作为一个有效的工具变量在经济学研究中被广泛使用,本文也采用这种方法进行内生性处理。

表6 稳健性检验VII:排除其他竞争性解释

实证结果发现(实证结果可参见表7),Kleibergen-Paap rk LM统计检验结果表明,不存在识别不足的问题(均通过了1%的统计显著性检验),Hansen J统计量并未通过显著性检验,即表明工具变量是有效的。在经由工具变量的调整后,原有的核心结论依旧保持不变,这说明,本文的核心结论是稳健确当的。

表7 内生性处理:工具变量法

(三)异质性检验

在前述检验中,本文确证了金融集聚对企业数字化转型具有正向作用的核心结论。但需要注意的是,不同属性的企业禀赋要素不同,生产创新决策的侧重点也有所差异,不同企业在面对相同的金融集聚影响时,可能会具有差异化的反应特征。为了精准识别金融集聚对异质性企业所产生的不同影响以便提出更为恰当的政策建议,本文在前文研究上按照所有制属性、战略创新地位以及生命周期发展阶段进行划分,基于上述企业特征进行分组检验,以期获得更加精细化的实证发现。

在表8的回归(1)~回归(2)中,本文以企业的产权性质作为划分依据开展异质性检验。结果发现,金融集聚对国有企业数字化转型的影响并不显著;

而对非国有企业组别的回归系数为0.569且通过了1%的统计显著性检验。这表明,金融集聚对非国有企业的数字化转型有着更为突出的转型驱动效果。本文认为,一方面,国有企业由于嵌入了国家信誉,在金融市场中更容易获得丰厚的金融资源,因此国有企业在面对金融集聚所带来的“福利”时反应并不明显。另一方面,国有企业需要承担更多的社会性责任(诸如社会就业、环境治理、社会稳定等),同时国有企业往往面临更严厉的监管与考核(王萍、卜华,2022),这会使得国有企业发展更加追求稳健(王珏等,2015),在进行转型创新活动时也往往更为谨慎(徐晓萍等,2017)。即便存在有效的金融集聚业态,也难以有效驱动国有企业开展系统性的数字化转型活动。与之不同的是,非国有企业在融资环境方面处于明显劣势,同时非国有企业在市场主体中占多数,资金市场供需矛盾尤为突出。金融集聚所形成的资金充裕效果,能够给这类企业带来更为显著的资源约束缓解作用。更为重要的是,相比国有企业在经济社会中所拥有的市场优势地位,非国有企业往往面临着更加激烈的竞争状况,这类企业更愿意从数字创新活动中弥补自身劣势,改善企业未来发展前景。因此,在金融集聚的强有力支持下,非国有企业的数字化转型进程会明显加快。

表8 异质性检验I:企业属性

在表8的回归(3)~回归(4)中,本文以科技创新属性为划分依据开展异质性检验。结果显示,战略性新兴企业能受到金融集聚的明显驱动(回归系数为0.385且通过了1%的统计显著性检验),但金融集聚却并没有对非战略性新兴企业的数字化转型起到明显助推(t值仅为1.58)。本文认为,战略性新兴企业多具有开展数字化转型所需的科技底蕴与高素质人才队伍配备,也更加关注前沿数字技术的研发与应用。更重要的是,这类企业通常面临着竞争激烈市场环境,企业的技术更新迭代迅速,对金融资源的需求更加强烈。与此同时,金融集聚形成了高质量的金融资源聚合,辖域内金融机构能够实现高质量金融供给和风险容忍度提升的双重拟合,能够引导金融资源更多地注入到具有良好未来发展前景的企业(如具有较高意愿推动数字化转型的企业)中,因此金融集聚对战略性新兴产业中的企业进行数字化转型升级具有较强的助推作用。而非战略性新兴企业所面临的市场竞争并不足够激烈,企业的转型意愿偏弱,即便金融集聚能够显著改善企业的财务状况,但这类资源的注入也会被企业“分散”至其他一般性的生产项目中,无法实现对企业数字化转型的有效助推。

表9 异质性检验II:企业生命周期阶段

在表9的实证研究中,本文以企业生命周期为划分依据(刘诗源等,2020)开展异质性检验。研究发现,金融集聚能够显著驱动处于成长期与成熟期的企业进行企业数字化转型升级(回归系数分别为0.377与0.352,均通过了1%置信水平下的显著性检验);

而金融集聚对于衰退期企业的数字化转型作用并不明显(回归系数为0.110,t值仅为0.89)。根据企业生命周期理论,在企业发展的每个阶段上,自身生产经营特点、融资手段、融资方式等均会出现较大变化。处于成长期的企业发展迅速、开拓市场速度较快,在创新方面资金投入量大,于是对资金的需求尤其旺盛,金融资源短缺现象特别突出,金融集聚为企业成长阶段的资金融通提供便利支持,有力促进了企业数字化转型升级。进入成熟期的企业在生产销售等各方面达到相对完善的程度,拥有相对充沛现金流与资产积累,具有良好的企业创新内部环境。这类企业能够有效地将由金融集聚所带来的“资源红利”转换成为良好的数字化转型创新资源条件,从而展现出有效的转型驱动效果。与之成鲜明对比的是,衰退期企业在市场中的地位开始下降,企业发展减缓甚至衰退,相关的财务和生产指标趋于恶化。此时企业首要目的是获取维持正常生产、经营和财务稳定的所必需的资金支持,而非将其投入到创新转型活动中。此时金融集聚为这类企业形成的金融条件改善效果,大多被企业集中转入了基本的生产、财务项目中,对于数字化转型这样的高风险、高投入、长周期活动而言,无法形成强有力的支撑作用。

在前述研究中,本文确证了金融集聚能够有效驱动企业进行数字化转型的核心关系,并挖掘了丰富的差异化特征事实。但考虑到前述研究仅仅涉及“金融集聚—企业数字化转型”之间的现象刻画,并未深入分析金融集聚通过怎样的渠道机制作用于企业数字化转型。有鉴于此,本文在前文的逻辑分析基础上,进一步通过实证研究的方式,针对金融集聚影响企业数字化转型的机制渠道展开检验。

为了详细探讨其中的影响机制路径,本文借鉴了温忠麟等(2004)的机制分析步骤,构建了如下递归模型展开识别检验:

LnDGi,t+1=φ0+φ1LPFAi,t-1+∑CVs+∑Ind+∑Year+εi,t

(3)

Mediatori,t=θ0+θ1LPFAi,t-1+∑CVs+∑Ind+∑Year+εi,t

(4)

LnDGi,t+1=γ0+γ1Mediatori,t+γ2LPFAi,t-1+∑CVs+∑Ind+∑Year+εi,t

(5)

其中,机制变量选取了既同金融集聚相关,同时也会对企业数字化转型产生影响的因素。特别地,本文还借鉴了唐松等(2020)的研究,针对被解释变量(LnDG)采取前置1期处理,机制变量(Mediator)保持当期的数据结构,而核心解释变量(LPFA)的进行滞后1期处理。这样处理的好处在于,既能减弱变量之间互为因果干扰,又能考虑到变量之间影响所需要的时间。依循前述的理论分析,本文选取了三个机制变量进行识别检验。在财务缓解机制识别上,本文参考Hadlock and Pierce(2010)的研究,设计出企业的融资约束(SA)指标来衡量企业面临的资源约束状况;

在预期优化机制识别上,本文基于企业年报词汇的大数据识别,以LM词典为评判依据识别出年报文本的语态,刻画出企业对自身的积极预期强度,即年报语调Tone=(积极词汇数-消极词汇数)/(积极词汇数+消极词汇数);

在创新提升机制识别上,本文参考龙小宁、林志帆(2018)的研究,使用企业研发支出强度(R&D,研发支出/营业收入)来刻画企业的创新活跃度。详尽的回归结果可参见表10—12。

(一)财务困境缓解机制路径

在表10的实证检验中,本文基于“财务机制”视角分析金融集聚影响企业数字化转型的作用机制。实证结果显示,金融集聚能有效缓解企业所面临的融资约束困境(L.LPFA的回归系数为-0.158且通过了1%的统计显著性检验)。确实,金融集聚能够促进证券、银行、保险等多种金融业态在区域内的高质量聚合,使得区域中金融机构间的竞争加剧,推动金融机构采用更为多元的技术信息手段,挖掘发现更多的潜在优质客户,增强金融服务实体经济的能力。这种改善主要体现在金融集聚能够有效拓宽企业的融资渠道,提升了企业内部的金融资源充裕度。进一步研究发现,企业融资约束对数字化转型进程的推进有显著不利影响(SA的回归系数为-0.083且通过了5%的统计显著性检验)。本文认为,在一个资金紧缺的情景中,企业为了维系基本的财务、生产的“底线”运营,不会将有限的资金注入到高风险、高投入、长周期的数字化转型项目中。由此,金融集聚在改善了企业融资约束后,会对自身的数字化转型带来显著的驱动效果(Sobel-Goodman Mediation Tests的Z值为2.114,通过了5%的统计显著性检验,传导机制是正向有效的)。

表10 机制识别检验I:财务困境缓解

(二)预期优化机制路径

在表11的实证研究中,本文基于“预期机制”分析金融集聚影响企业数字化转型的作用机制。检验结果显示,金融集聚程度越高,企业年报所展示的预期和语调则越积极(L.LPFA的回归系数为0.024且通过了1%置信水平下的统计显著性检验)。本文认为,地方的金融集聚发展程度越高,往往意味着当地的金融资源要素配置效率越高,在得到较好金融要素支撑的条件下,企业通常会有较好的预期,特别是在金融集聚有效改善企业内部的资源边界约束后,企业对未来的发展将会持有更为积极的态度。进一步来看,企业积极的预期能够对企业数字化转型形成积极促进效果(Tone的回归系数为2.318且呈现出高度显著状态)。需要认识到的是,企业数字化转型是一项系统工程,本身就具有较强的不确定性特征,企业对自身发展态势的判断会对这类创新转型决策具有重要影响。如若企业对未来的预期较为乐观,则更容易给这类高风险的创新转型活动腾挪出更多的“容错空间”,激发企业对高潜力项目的注意力和支持力度,从而有利于企业数字化转型项目的开展。由此,金融集聚在优化了企业预期后,会对自身的数字化转型带来显著的驱动效果(Sobel-Goodman Mediation Tests的Z值为6.439,通过了1%的统计显著性检验,传导机制是正向有效的)。

表11 机制识别检验II:预期优化机制

(三)创新能力提升机制路径

在表12的实证检验中,本文基于“创新机制”视角分析金融集聚影响企业数字化转型的作用机制。实证结果显示,金融集聚对驱动企业创新能力提升效果明显(L.LPFA的回归系数为0.006且通过了1%的统计显著性检验)。本文认为,金融集聚在改善了企业的资源边界约束后,企业无需再将过多的精力和资源集中在一般性的生产、财务项目上,能够有富余的资金开展专项的研发创新活动。特别地,金融集聚效果越大,这类金融往往会面临着越为激烈的市场竞争,则有能力筛选辖域内有较大发展潜力的企业进行专项的金融支持,由此也会倒逼企业增加研发投入强度。进一步研究发现,企业研发投入强度的增加会显著提升企业数字化转型强度(R&D的回归系数为2.903且通过了1%的统计显著性检验)。应当说,企业数字化转型的底层技术即在于技术创新的支撑,而研发投入强度的增加,恰恰能够为这种创新活动提供坚实的基础。由此,金融集聚在提升了企业的研发强度后,会对自身的数字化转型带来显著的驱动效果(Sobel-Goodman Mediation Tests的Z值为3.666,通过了1%的统计显著性检验,传导机制是正向有效的)。

表12 机制识别检验III:创新能力提升

在过往的经济、金融实践中,中国的金融业态一直在一个较为宽松包容的环境中发展(黄浩,2018),这为金融的高质量发展打开了足够广阔的创新空间。但需要注意的是,一方面,金融业态在缺乏监管的情形下,会引发更为复杂的风险关联,极容易蕴蓄金融风险;

另一方面,金融业态本身就具有显著的“市场逐利”型特征,金融在服务实体经济过程中依旧会有明显的结构性错配问题。有鉴于此,如何构建一个有助于区域金融业态发展的良好环境,对其进行有效的规制和引导,是新时代新阶段下金融供给侧结构性改革的重要命题。本文认为,金融监管作为金融体系制度建设的重要一环,是金融实践中的基础性要素,对充分释放金融功能具有重要作用。习近平总书记指出,要“形成金融发展和监管强大合力,补齐监督短板,避免监管空白”(3)《让金融监管为金融发展保驾护航——落实习近平总书金融安全重要讲话精神系列述评之五》,中国政府网,2017-05-07,htt://www.gov.cn/ximwen/2017-051071content-5191592.htm.。从这个角度来看,如何在一个更好的金融监管环境中推动金融集聚业态与微观结构主体创新转型的深度融合,具有高度的理论和实践价值。

然而在现有文献中,有关金融监管如何有效规范金融发展以服务实体经济的文献并未展现出具有一致性的结论。一方面,强化金融监管有助于克服金融市场与生俱来的脆弱性,有效扼断金融风险的放大路径,维护金融市场的稳定运行(Kregel,1997;

Meltzer,1967),促使金融机构规范有序地开展经营业务,为促进服务实体经济效率提升提供了良好的秩序保障(马亚明、杨兰,2022)。但另一方面,政府规则下的金融监管也往往滞后于金融市场的发展,极易出现监管错配的问题。更重要的是,实践中的监管强度难以把握,过度监管会对金融系统造成冲击(蒋海,2001;

张晓燕等,2022)。于此,本文进一步提出的问题是,在金融监管愈发重要的大背景下,金融集聚能否展现出对企业数字化转型的有效驱动力?

为了回答上述问题,本文在已有“金融集聚—企业数字化转型”的范式中,进一步嵌入了金融监管这一重要元素。借鉴唐松等(2020)的研究文献,以地区金融监管支出/金融业增加值作为地区金融监管强度的代理变量(IFS)。首先,以中位数为界,划分出地区金融监管的强弱组别,并重新进行本文的基准检验;

其次,本文还采用金融集聚与金融监管的交互项进行二次验证,以增强研究的有效性和说服力(表13)。

表13 金融集聚、金融监管与企业数字化转型

表13的实证研究发现,在金融监管强度大的环境下,金融集聚能够有效驱动企业数字化转型(回归系数为0.490且通过了1%的统计显著性检验)。然而在金融监管强度较小的环境中,金融集聚并未对企业开展数字化转型升级产生显著的促进作用(不具有统计显著性)。为了提升结论的说服力,本文还进一步开展了交互项检验(L.LPFA×L.IFS)。其中,交互项系数为0.147且通过了1%的统计显著性检验,这表明在金融监管强度越大的地区,金融集聚对企业数字化转型的驱动力越强,金融监管在“金融集聚—企业数字化转型”的关系中起着正向调节作用。本文认为,金融监管能够有效规范和约束金融资源的流向,强化金融服务实体经济的重大创新需求的靶向性,拓展金融集聚对实体经济支持的深度和广度。进一步地,金融监管能够为金融部门的“套利空转”行为设置更高的门槛与合规成本,降低金融集聚业态下所可能产生的脱实向虚行为,实现金融业态集聚的规范化、健康化发展,从而为辖域内实体经济数字化转型提供了稳定高效的金融生态场景。

企业数字化转型作为引领新经济高速发展的关键抓手,对培育提升企业核心价值,带动新经济增长点具有重要意义。本文针对金融集聚对企业数字化转型的影响展开探索,基于中国沪深A股上市企业2007—2019的数据信息,研究构建出数字化转型有关指标,检验金融集聚对企业数字化转型的影响并对机制路径进行了识别,并在此基础上将金融监管嵌入核心关系框架中。

本文通过实证研究发现:第一,本文的核心假设“金融集聚能够有效驱动企业数字化转型”在经历多重稳健性与内生性检验后依然显著;

第二,金融集聚对企业数字化转型的影响会因企业属性的不同而存在异质性。具体来看,对于非国有企业、处于战略性新兴产业、初创期与成熟期的企业而言金融集聚能够显著促进企业数字化转型升级,相反对于国有企业、处于非战略性新兴产业与衰退期的企业而言金融集聚对企业开展数字化转型升级活动的影响较弱;

第三,金融集聚作用于企业数字化转型升级的路径渠道主要有,疏解企业融资约束困境、优化企业预期与提升企业创新能力,通过三大路径对企业各方面竞争能力的改善,提升企业数字化转型程度;

第四,有效的金融监管是金融集聚发挥效力的重要外部基础条件,在较强的金融监管组别中,金融集聚对企业的数字化转型驱动效果更为明显。

本文的政策研究建议是:第一,政府要为企业开展数字化转型活动营造良好的制度环境,要持之以恒地鼓励与支持企业加大对科技创新的投入力度,引导企业立足本业守正创新,将自身优势做优做大做强。同时政府要充分把握好金融集聚这一有效促进企业创新发展的关键要素,加速促进金融集聚发展,努力使之成为经济腾飞的制胜法宝。要充分发挥金融集聚带来的信息、知识、技术等方面的溢出效应,主动搭建涵盖各市场的沟通服务平台,为企业融资、信息咨询等牵线搭桥,其中应将政策重心向非国有企业、创新发展势头良好的企业倾斜,为企业数字化转型升级提供全方位的非大水漫灌式的精准支持。

第二,金融机构要充分利用金融集聚的契机,加强不同金融机构间的交流合作,充分发挥规模经济的优势,特别强化与不同业态金融机构间的互联互通,对区域内企业形成资金合力。在综合利用各方信息交流机制的基础上,精准识别企业发展前景与融资需求,为企业量身定做资金支持计划,为企业开展数字化创新提供高效优质的金融服务。第三,作为数字化转型主要载体的企业,应把握时代发展大势,以更为积极主动姿态融入数字化发展浪潮中,对照自身与区域内所集聚的先进企业样本,积极适时开展数字化创新活动,培育提升自身的核心竞争力。第四,在金融集聚区中金融监管应坚持有所为且有所不为的原则。在最大程度上保障市场活跃的融资氛围同时,当好金融市场的“守夜人”,加强对金融市场的净化。在引导金融机构将资金更多地流向实体经济,鼓励更多企业开展创新升级,加速企业数字化转型进程的同时,坚决防止企业脱实向虚。

猜你喜欢 转型检验数字化 人口转型为何在加速 精读英语文摘(2022年4期)2022-06-05转型发展开新局 乘风破浪向未来中国核电(2021年3期)2021-08-13家纺业亟待数字化赋能纺织科学研究(2021年6期)2021-07-15航天器在轨管理模式转型与实践航天工业管理(2020年4期)2020-06-16高中数学“一对一”数字化学习实践探索福建基础教育研究(2019年1期)2019-09-10高中数学“一对一”数字化学习实践探索福建基础教育研究(2019年1期)2019-05-28电梯检验中限速器检验的常见问题及解决对策探究电子制作(2018年16期)2018-09-26聚焦转型发展 实现“四个转变”人大建设(2018年5期)2018-08-16关于锅炉检验的探讨山东工业技术(2016年15期)2016-12-01数字化制胜中国卫生(2016年2期)2016-11-12- 上一篇:企业整体转让协议书(范文推荐)

- 下一篇:2023年企业年终述职报告,菁选3篇

猜你喜欢

- 2023-11-02 2023年企业的暑期实践总结4篇

- 2023-11-01 有关企业诚信承诺书5篇

- 2023-10-30 企业调研报告1100字7篇

- 2023-10-24 企业中层干部的个人工作总结12篇

- 2023-10-24 2023年供热企业绩效考核总结5篇(范文推荐)

- 2023-10-19 企业致客户的感谢信9篇(精选文档)

- 2023-10-16 企业行政部门年度工作总结4篇(范文推荐)

- 2023-10-10 2023年企业的暑期实践总结4篇

- 2023-09-26 2023年度有关在企业的实习报告7篇

- 2023-08-26 企业单位讣告3篇(范例推荐)

- 搜索

-

- 【辈分】胡家仙家谱全部名字 01-19

- 实现伟大中国梦,我们应该怎么做 06-05

- 学习2020第三次中央新疆工作座谈会精神 10-15

- 国家开放大学电大专科《品牌管理》2021 11-14

- 2020基层党员干部学习中央第三次新疆工 11-14

- 最新党风廉政以违纪违法典型案例“以案 03-12

- 2020年关于节约粮食的倡议书六篇 10-05

- 14篇学习新民主主义革命时期历史发言提 04-28

- 党校小组鉴定评语100字_班主任评语大全 11-27

- 防范打击电信网络诈骗宣传工作方案 08-05

- 11-25国庆70周年庆典晚会 庆典晚会串词

- 11-25办公室礼仪的十大原则 浅谈办公室的电话礼仪

- 01-17用心灵轻轻地歌唱_心灵的歌唱

- 01-17也许你不是我一生的唯一|也许不是我

- 01-17爱了,请珍惜;不爱,趁早放手|爱就珍惜不爱就放手

- 01-17岁月带走的是记忆,但回忆会越来越清晰|有趣又有深意的句子

- 01-17曾经的美好只是曾经,我只想珍惜身边的人|我只想珍惜你

- 01-18从容不惊 [学会笑眼去看世界,不惊不乍,淡定从容]

- 02-03当代大学生学习态度调查报告

- 02-03常用护患英语会话

- 标签列表