首页 > 心得体会 > 学习材料 / 正文

最低工资与城镇老年劳动参与

2023-05-11 10:45:09 ℃颜 迪,张 尉,罗楚亮

(1.北京师范大学 经济与工商管理学院,北京 100875;

2.中国人民大学 劳动人事学院,北京 100872)

随着预期寿命的延长和生育率的下降,我国人口老龄化日益严重。第七次人口普查数据显示,2020 年我国60 岁及以上人口已达到2.64 亿人,占比18.70%,其中65 岁及以上人口占比13.50%,比10 年前上涨了52.2%。此外,由于我国法定退休年龄偏低,无论是与青年群体的纵向比较,还是与世界上其他主要国家的横向比较,中国老年劳动参与率较低的问题较为突出(汪伟和王文鹏,2021)。①根据OECD 就业数据库,2019 年OECD 国家55−64 岁群体的就业人口占总人口的比重平均为62%,欧盟国家相应年龄段人群的就业比重平均为58.6%;

而根据2020 年《中国统计年鉴》和《中国人口与统计年鉴》数据计算,2019 年中国城镇地区55−64 岁人群的就业比重只有40.1%。人口结构老龄化和较低的老年劳动参与率,一方面给公共财政支出带来巨大压力(封进等,2021);

另一方面,劳动力资源得不到充分利用,使得劳动力供给不足问题凸显,人口红利逐渐消失,不利于社会经济高质量发展。为了应对日益严重的老龄化,中国政府不断优化生育政策,②2014 年“单独二孩”政策在全国开始推行,2016 年“全面二孩”政策正式实施。2021 年 5 月31 日,中共中央政治局召开会议,审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,指出实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。并提出“实施渐进式延迟法定退休年龄”,将积极应对人口老龄化上升为国家战略。③参见《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。

提高生育率和延迟退休年龄是解决人口老龄化问题的重要措施,但这需要较长时期才能发挥效果。如何在短期内激活老年群体的潜在劳动力资源,对延长人口红利和促进经济高质量增长具有非常重要的现实意义。值得注意的是,我国较低的老年劳动参与率并非法定退休年龄偏低唯一的作用结果。从保留工资的角度看,老年群体是否参与劳动力市场,是其在隔代照料、养老金收入以及闲暇等方面获得的效用与参加工作获得工资效用之间权衡选择的结果。最低工资是政府干预劳动力市场的重要根据,最低工资标准的上涨可能会对老年群体的就业意愿产生积极影响。因此,研究最低工资对老年劳动供给行为的影响,对当前中国应如何采取有效的政策来提高老年劳动参与率具有重要参考作用。

已有关于老年劳动供给的研究主要从健康(French,2005;

李琴等,2014;

Blundell 等,2023)、养老金(Blundell 等,2016;

刘子兰等,2019)、隔代照料(封进和韩旭,2017)和延迟退休(汪伟和王文鹏,2021)等角度进行探讨。最低工资作为保护低收入劳动者基本生活水平的一项重要政策,较少有文献研究其对老年劳动供给的影响。考虑到老年群体受教育程度相对于中青年群体较低(张川川和赵耀辉,2014),且年龄增长还带来了健康和认知能力等人力资本下降进而导致收入水平下降(Ben-Porath,1967;

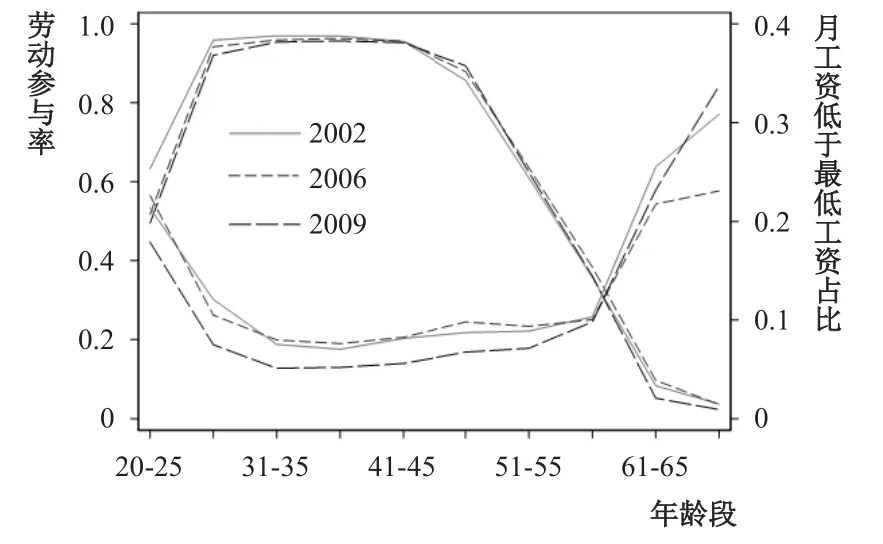

Rogerson 和Wallenius,2009),老年就业群体更易受最低工资政策的影响,最低工资对老年劳动者的福利具有重要的作用(Truesdale,2020)。图1 为历年中国城镇各年龄段人口劳动参与率与就业人口中受最低工资影响群体占比的变化情况。从就业群体来看,30 岁以下的年轻就业群体和55 岁以上的老年就业群体受最低工资影响较大,60 岁以上的就业者中有超过25%的工资位于或低于当地的最低工资水平,且随着年龄的增长,该比重进一步提高。且从2002 至2009 年,年轻就业群体中受最低工资影响的比重有所下降,但老年群体的比重依然很高。相应地,城镇居民中30−45 岁群体的劳动参与率最高,45 岁以后开始大幅下降。

图1 各年龄段劳动参与率和受最低工资影响情况

最低工资政策是政府管制劳动力市场和保护劳动者合法权益的重要手段之一。自19 世纪90 年代在新西兰和澳大利亚开始实行以来,学术界关于最低工资政策对就业市场影响的研究层出不穷。但无论是对发达国家还是对发展中国家的研究,对最低工资的就业效应均没有达成一致结论(Neumark 和Wascher,1992;

Card,1992;

Card 和Krueger,1994;

Dube 等,2010;

Allegretto 等,2011)。一方面,理论分析表明,最低工资对就业影响效果取决于劳动力市场是否为完全竞争的(Stigler,1946);

另一方面,研究结论的多样性还取决于研究对象是否为弱势群体、是否只包括了正规部门以及对最低工资政策监管是否严格等因素(Welch,1974;

Mincer,1976;

Neumark 和Corella,2021)。不同群体对最低工资政策有不同的反应。

Fang 和Gunderson(2009)首次分析了最低工资对老年劳动力的影响,该文利用加拿大的数据发现,最低工资标准上涨显著促进了加拿大50 岁以上群体的就业率。Brochu 和Green(2013)指出,最低工资在降低雇佣率的同时也降低了离职率,两种相反的作用共同决定了最低工资对就业率影响的最终效果。相对于降低了青年就业水平,最低工资标准的上涨对老年群体就业率和离职率的影响相互抵消,最终对老年群体就业率几乎没有显著影响。Borgschulte 和Cho(2020)利用美国数据同样发现,最低工资显著增加了美国62−70 岁的退休群体再就业概率。上述文献

注:作者根据 2002 年、2006 年和 2009 年城镇住户调查数据绘制。其中,受最低工资影响群体占比定义为:各年龄段中月工资低于或等于当地最低工资标准的就业人数占该年龄段总就业人口的比重。的结论与已有文献对青年群体的研究结论迥异,说明老年劳动力市场的特征与青年就业市场存在着较大差异。虽然我国在全国范围内实施最低工资政策,但国内学者仅就最低工资对农民工和低技能女性等脆弱群体的就业影响进行了大量研究(罗小兰,2007;

丁守海,2010;

贾朋和张世伟,2012;

马双等,2017),却较少关注最低工资对老年群体劳动参与的影响。

本文利用2002−2009 年城镇住户调查数据,基于最低工资标准在不同时间不同区县的差异,重点考察了最低工资标准上涨对城镇老年群体劳动参与率的影响。双向固定效应模型结果显示,最低工资标准的上涨显著增加了我国城镇老年劳动供给,且这种正向促进作用主要存在于男性群体、低技能劳动力群体和家庭财产性收入相对较低的群体中。考虑到最低工资的就业效应存在时间异质性,传统的双向固定效应估计结果会产生偏误(Callaway 和Sant’Anna,2021),本文借鉴Cengiz 等(2019)提出的“堆叠”双重差分法(Stacked DID)进行了稳健检验,结果显示结论具有稳健性。

本文的边际贡献主要体现在三个方面:第一,已有文献主要探讨了最低工资对发达国家老年劳动力市场的影响,缺少对发展中国家的讨论,相对于发达国家,发展中国家的老年群体受教育水平普遍更低,如何挖掘国内老年劳动力资源的潜力并保障低技能老年劳动者福利具有重要的现实意义;

第二,现有关于最低工资与老年就业的文献未能考虑到处理效应异质性问题,为此本文使用了“堆叠”DID估计最低工资对老年就业的影响;

第三,现有文献未关注老年人的具体就业类型,本文则分析了最低工资对不同就业类型的影响,也探究了最低工资对老年群体工资的影响,为改善老年人群体福利提供了参考。

最低工资政策效应的理论研究最早可追溯到 Stigler 于 1946 年的经典文献。Stigler(1946)指出,最低工资制度给企业带来了成本增加,在竞争性的劳动力市场中,最低工资带来的工资上涨会使得市场无法出清,进而导致部分劳动力失业。若劳动力市场是买方垄断的,则随着最低工资标准的提高,企业的最优雇佣数量也会增加,进而会提高就业水平。当劳动力市场中存在摩擦等情况而产生类似买方垄断情形时,最低工资也会增加企业的最优雇佣数量,从而提高就业水平或增加社会总体福利(Burdett 和Mortensen,1998;

Flinn,2006)。

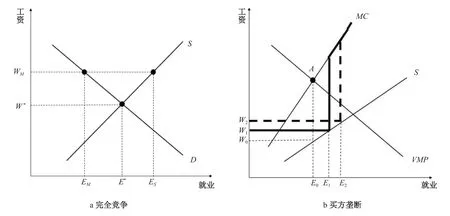

借鉴Borjas(2019)关于最低工资与就业的经典理论阐述,图2 给出了最低工资对就业影响的理论分析图。图2a为完全竞争市场中最低工资政策对劳动力市场的影响。在政府未制定最低工资政策时,市场中的劳动力供给与需求会达到均衡状态,此时劳动力雇佣水平为E∗,工资水平为W∗。为了保障低收入群体最低生活水平,避免工资水平过低,政府通常会制定一个比均衡工资W∗更高的最低工资WM。更高的工资水平导致企业对劳动力的需求下降,此时企业的最优雇佣规模为EM。而更高的工资水平会提高劳动力供给水平,导致劳动力市场中出现失业(ES−EM)。

图2b展现了垄断情形下最低工资政策对劳动力市场的影响,在实施最低工资政策前,为追求利润最大化,企业的最佳雇佣决策为边际成本等于员工的边际产出(即图中A点),此时企业的雇佣人数为E0,工资为W0。当政府将最低工资标准制定为W1时(W1>W0),企业的边际成本线为图中黑色粗实线,在E1点之前企业面临的边际成本始终等于最低工资水平,低于边际产品价值,但当企业雇佣规模超过E1时,其面临的边际成本将超过边际产品价值,因此,企业的雇佣规模最佳点为E1。同样地,当政府进一步将最低工资水平提高至W2时,企业最佳雇佣人数将进一步提高至E2。从图2b中也可以看出,在垄断情形下,最低工资的上升将促进保留工资水平位于E1和E2之间的人群就业,而这部分人群可能是教育水平相对较低,就业意愿相对更强的群体。

图2 最低工资政策对不同劳动力市场类型的影响

老年劳动力具有较低的流动性,更偏好于当地就业,这为形成买方垄断的劳动力市场提供了条件(Fang 和Gunderson,2009)。相对于低技能工作或非全日制工作来说,青年换工作的成本较低(Ehrenberg 和Smith,2017),很小的工资差距就可能促使青年转换工作,因此青年劳动力市场更接近竞争性市场模型。而对于老年劳动力而言,受制于自身健康或家庭因素,寻找新工作会产生较高的成本和额外的风险,因而更注重工作的稳定性(Brochu 和Green,2013)。在买方垄断的老年劳动力市场中,最低工资标准的上涨可能会增加企业雇佣量,有助于提高低技能老年劳动者的福利(Stigler,1946;

丁守海,2010)。

Welch(1974)根据劳动者是否受最低工资制度保护,首次引入非正规部门(不受最低工资制度保护的部门),通过劳动力市场的均衡分析发现,最低工资标准的提高降低了正规部门的劳动力需求,但提高了非正规部门的就业水平。Burdett 和Mortensen(1998)以及Flinn(2006)通过劳动力市场的搜寻模型以及劳动者和企业的谈判机制,认为搜寻摩擦会产生类似买方垄断的市场效果,从而论证了最低工资会增加就业。。

De Fraja(1999)从劳动合同的多维性论证了最低工资的提高并不会挤出就业。为了应对最低工资的外生冲击,企业会通过改变员工的工作状态和环境,如提高员工的劳动强度、挤压非货币福利等缓解成本压力。最低工资标准提高,一方面会导致员工在最低工资处聚集;

另一方面还会产生溢出效应,提高原本高于最低工资的员工工资水平。Flinn(2006)基于搜寻−匹配模型提出,最低工资标准提高会使失业成本变高,进而更多失业者加入搜寻工作的队伍中,搜寻−匹配效率会随着搜寻者人数的增加而提高,从而有利于增加就业。

从生命周期角度来看,相比于青年期,老年期保留工资相对较高。相对于青年群体,老年群体更加注重健康和家庭生活,进入老年时期后,个体将会重新考虑工作和家庭之间的关系,提高闲暇的效用(Soidre,2005;

Kooij 等,2008),并愿意花更多时间陪伴家人,从而拥有更高的保留工资或保留效用(Gordon 和Blinder,1980;

De Coen 等,2015)。文中也显示了劳动参与率与年龄呈倒“U”形,中青年群体的劳动参与率较高,劳动力市场相对饱和,而老年群体的劳动参与率蕴含较大的提升空间。提高最低工资标准,一方面会增加老年劳动力退出劳动力市场的成本;

另一方面会使得部分保留工资低于最低工资的老年群体重新参与劳动或延长工作年限。基于Flinn(2006)的搜寻−匹配效率理论,劳动力市场中老年群体的增加会提高搜寻−匹配效率,因此,最低工资标准的提高有利于增加老年群体的就业。

(一)模型设定。

1.基准模型。我国于1993 年颁布了《企业最低工资规定》,1994 年通过的《中华人民共和国劳动法》确立了最低工资的法律地位,同年最低工资制度在中国正式实施(叶林祥等,2015)。与法国和德国等实施的单一最低工资标准不同,中国将设定最低工资的权限下放至地方政府,由每个省、自治区、直辖市自行制定本地的最低工资标准。各省份再根据内部区县经济发展水平的差异设定不同档次的最低工资标准,最终形成以区县为最小行政单位的最低工资标准体系。本文利用最低工资在区县层面的差异,识别其对老年群体劳动供给行为的影响。参考已有文献(Card 和Krueger,1995;

Allegretto 等,2017),首先采用双向固定效应模型进行估计,模型如下:

其中,c表示地区(区县),t表示年份,i表示个体。LFPict为c区县的个体i在t期的劳动参与情况,若参与劳动力市场则取值为1,否则为0。lnMWct为t时期地区c的最低工资对数。Xict为个体特征变量及所在家庭的特征变量,包括个体的性别、受教育程度、婚姻状态、家庭规模、少儿人口占比和老年人口占比。Dct为城市层面宏观经济变量,包括人均GDP、在岗职工平均工资、在岗职工人数和年末总人口数。∅c为区县固定效应。此外,由于我国最低工资标准通常由各省根据自身经济水平自主确定,各省份调整最低工资的时间存在差异,为了控制不同省份的不同时间效应,本文控制了省份 ×年份固定效应 ϕpt,εict为随机误差项。

使用双向固定效应的研究通常会得出最低工资损害就业的结论,这主要是因为最低工资增长较快的地区对低工资劳动者的需求更低,从而导致最低工资与就业之间存在着“伪因果”的关系(Dube 等,2010;

Allegretto 等,2011)。为了剔除这种地区特征的异质性影响,本文参考Dube 等(2010)和Dube(2019)的做法,在(1)式中进一步加入地区时间趋势项,①通常同一个地级市内的各区县最低工资是同步调整的,因此本文的地区时间趋势项采用的是地级市时间趋势项。即Is×t,得到(2)式作为本文的主回归方程:

2.“堆叠”DID。上述双向固定效应模型是估计多期DID的常用方法,但当处理效应存在时间异质性时,双向固定效应模型的估计结果会产生偏误(De Chaisemartin 和D"Haultfœuille,2020)。已有文献对发达国家的研究表明,最低工资的政策效果会随着时间的推移而发生变化(Meer 和West,2016)。近几年,针对传统估计方法可能存在的问题,国外学者提出了估计多期DID的新方法(Cengiz 等,2019;

Goodman-Bacon,2021;

Callaway 和Sant"Anna,2021)。为了进一步验证结论可靠性,结合中国最低工资制度特征和使用数据的限制,本文借鉴Cengiz 等(2019)提出的“堆叠”DID(Stacked DID)进行稳健性检验。

“堆叠”DID是基于事件分析的一种估计方法:首先,对多期DID中的每个不同事件生成单独数据集,每个数据集中仅保留受处理的实验组和从未受过处理的干净控制组(Clean control);

再将所有事件的数据集合并起来,从而估计所有事件的一个平均处理效应。该方法之所以能克服传统双向固定效应模型可能产生的偏误,是在于寻找到一个在事件期间内不受处理的干净控制组,这样能避免出现较早受到处理的实验组被作为晚处理实验组的对照组。结合中国的实际情况,本文发现仅辽宁省在较长时间内(2002−2005 年)未调整过最低工资标准。同时期,黑龙江、江西、河南和甘肃四省份仅调整过一次最低工资标准。资标准。②其中,河南省在2005 年10 月调整了本地的最低工资标准,本文假设其尚未影响当年的劳动力市场。因此,本文将辽宁省设定为干净控制组,将黑龙江、江西、河南和甘肃四省份视为实验组,根据各地最低工资上涨实际情况,将事件处理前两期至后两期纳入研究。参考Cengiz 等(2019)的研究,回归方程设定如下:

其中,k为事件对应的数据集;

LFPitk表示数据集k中的个体i在时间t时是否参与劳动;

为虚拟变量,若t+τ期时当地最低工资标准上涨则取值1,否则为0;

µik和ρtk分别为个体固定效应和时间固定效应;

Ωitk为控制变量,εitk为误差项。

(二)数据说明。本文所用的数据主要来源于2002−2009 年国家统计局的中国城镇住户调查数据(UHS),涵盖了北京、山西、辽宁、黑龙江、上海、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、广东、重庆、四川、云南和甘肃16 个省份与直辖市。借鉴Gruber 等(2009)关于年龄段的划分,本文研究的对象为56 至70 岁老年群体,且删除自雇和在农林牧渔业就业的样本。考虑到随着年龄的增长,流动人口返乡概率变高。为了避免这种样本选择偏误的影响,本文剔除了流动人口样本,仅研究城镇本地老年群体的劳动供给行为,最终的有效样本量为113 599。①最初的样本规模为784 395 个观测值,保留56 至70 岁样本后,还有117 255 个样本观测值,剔除自雇和农林牧渔就业样本1 422 个,剔除在城市中的流动人口样本2 234 个,最终得到113 599 个样本观测值。

本文使用的区县层面最低工资数据,主要通过浏览各地政府官方网站和查询各地关于最低工资政策法规文件等方式手工收集得到。本文所使用的宏观经济数据包括各地级市的人均GDP、在岗职工平均工资、在岗职工人数和年末总人口数据来源于各地区统计年鉴。此外,为了分析最近时期最低工资变动对于老年劳动供给的影响,本文也采用了中国家庭收入调查项目(CHIP)于2013 年和2018 年所做的城镇住户调查数据 。

(三)变量。本文的核心被解释变量为个体的劳动参与情况。根据城镇住户调查问卷中个体的就业变量信息,本文将就业人员和待业人员定义为劳动参与,取值为1,其他人员取值为0。关于最低工资变量,本文参考马双等(2017)的做法,根据各区县每年的具体调整情况,若当年发生了最低工资标准调整,则按照调整前后不同最低工资标准执行时间长短进行加权平均,否则无需调整。②我国最低工资制度于1994 年开始实施,在本文样本期间内,样本中各地区均已实施最低工资制度,且本文作者收集的历年最低工资数据较全面地覆盖了全部样本地区。

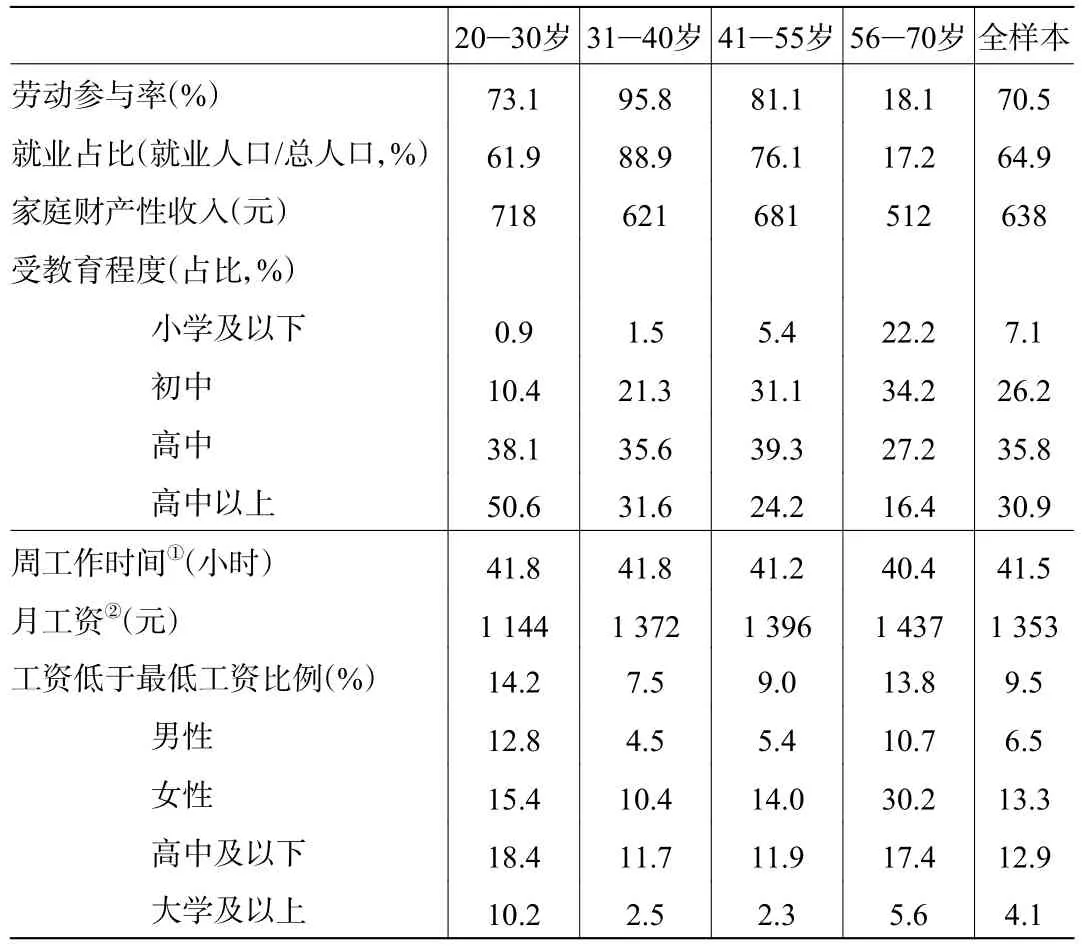

表1 为分年龄段统计的各群体劳动参与率和就业特征情况。就劳动参与率来说,31−40 岁群体的劳动参与率最高,而老年群体的劳动参与率显著低于青年、中年群体,其中55 岁以上老年人的劳动参与率仅为18.1%。从就业情况来看,老年群体的就业率仅为17.2%。从劳动参与率和就业占比比较来看,青年群体失业率相对较高,而老年群体的失业率相对较低。家庭财产性收入是影响个体劳动参与的重要因素之一,平均来看,与年轻群体相比,老年群体所在的家庭财产性收入最低,这说明老年群体总体上缺乏足够的财产积累,为了满足基本生活需求,会有较强的就业意愿。教育作为衡量人力资本的重要指标,也是影响劳动者收入水平的重要因素之一。从受教育程度来看,31−40 岁年龄段中有接近70%为高中及以上教育水平,20−30 岁群体中该比例接近90%;

相比较而言,55 岁以上老年群体的受教育程度最低,其中有超过56%未上过高中,更有22%未上过学或仅上过小学。因此,老年劳动力群体更易受到最低工资政策的影响。

表1 各年龄段群体的就业情况

在受雇样本中,随着年龄的增加,周工作时间逐渐减少。从月工资收入来看,20−30 岁的年轻受雇群体的平均工资最低;

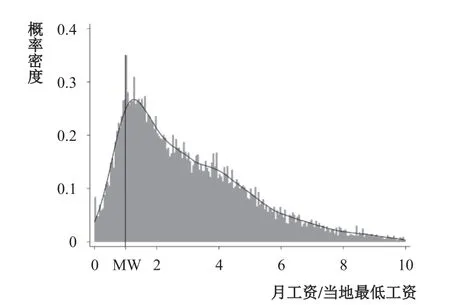

55 岁以上老年群体的平均月工资为1 437 元,高于其他年龄组受雇群体,而20−30 岁年轻组的平均工资最低,这主要是由于刚进入劳动力市场的缘故。与当地最低工资标准相比,全样本中,平均有接近10%的受雇者的月工资位于或低于当地最低工资水平。具体分各年龄段来看,年轻群体和老年群体中月工资低于最低工资的比例最高,其中56−70 岁的受雇群体中达到13.8%。图3 展示了老年就业群体的工资分布情况,可以看出,在最低工资处聚集了大量老年群体。这说明,最低工资政策对老年劳动力市场有着较强的干预作用。分性别来看,各个年龄段下,女性受雇群体中受到最低工资影响的比重均高于男性群体。其中,56−70 岁的受雇群体中,女性有30%受最低工资影响,而男性仅为10.7%。因此,老年女性就业群体的就业质量更需要关注。分受教育程度来看,高中及以下群体中受最低工资影响普遍高于大学以及上。

图3 老年就业群体工资概率密度图

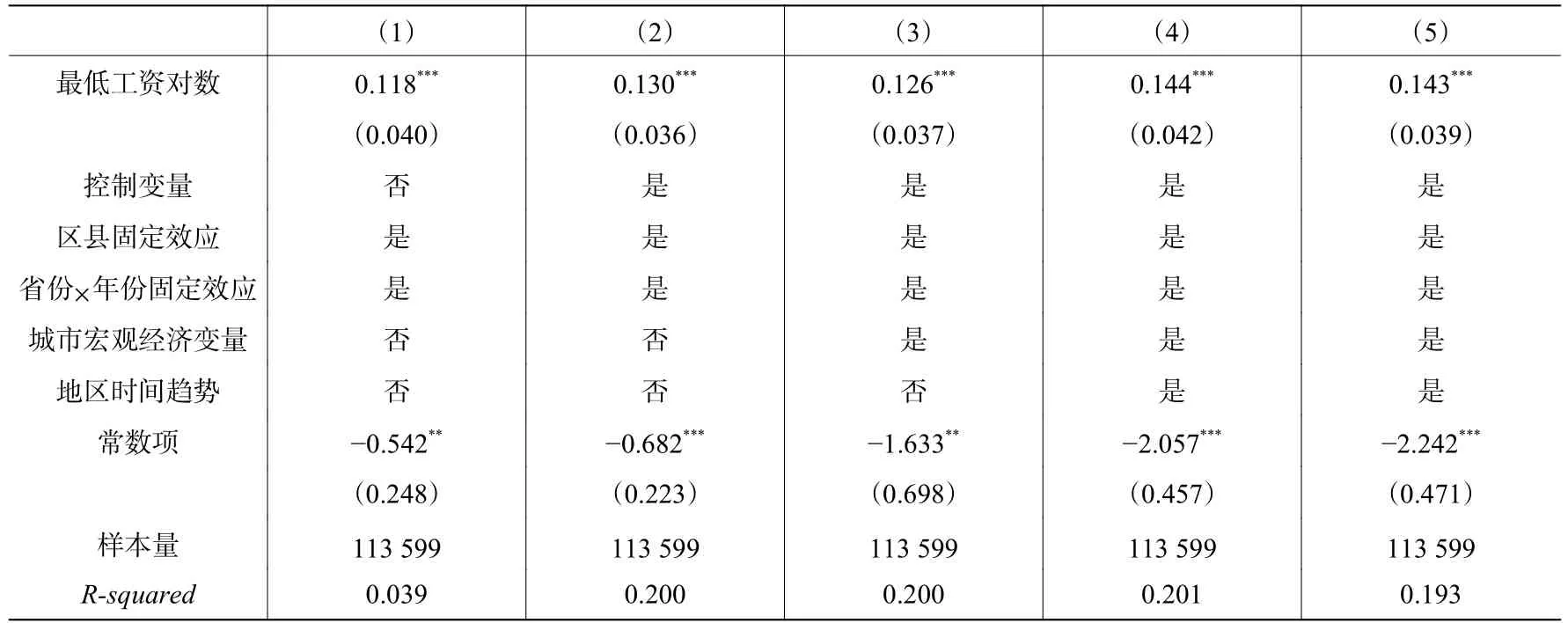

(一)基准回归结果。表2 为采用线性概率模型回归的结果。列(1)至列(3)是基于方程(1)的回归结果。其中,列(1)仅控制区县固定效应和省份 ×年份固定效应,结果显示,最低工资标准每上升10%,55 岁以上老年人参与劳动的概率上升1.18 个百分点,且在1% 水平上显著。列(2)加入个体特征和家庭特征控制变量,结果表明,最低工资每上升10%,55 岁以上老年人劳动参与概率提升1.3 个百分点,且在1%水平上显著。列(3)进一步加入了城市层面控制变量,结果依然稳健。

表2 最低工资对55 岁以上老年人劳动参与的影响

上述回归结果是基于最低工资调整与当地经济发展趋势无关的假设。为了控制这一潜在影响,本文参考已有文献的做法,在列(4)进一步控制了地区时间趋势。结果显示,最低工资每上涨10%,55 岁以上老年人参与劳动的概率显著上升1.44 个百分点,且在1%水平上显著,结果依然稳健。最低工资标准上涨显著提高了我国城镇老年人的劳动参与概率。列(5)以“是否就业”为因变量对55 岁以上老年群体进行回归,以综合考察最低工资标准上涨对老年群体劳动供给和劳动需求的影响。结果显示,最低工资每上涨10%,老年群体的就业水平提高1.43 个百分点,且在1%水平上显著。

(二)稳健性检验。

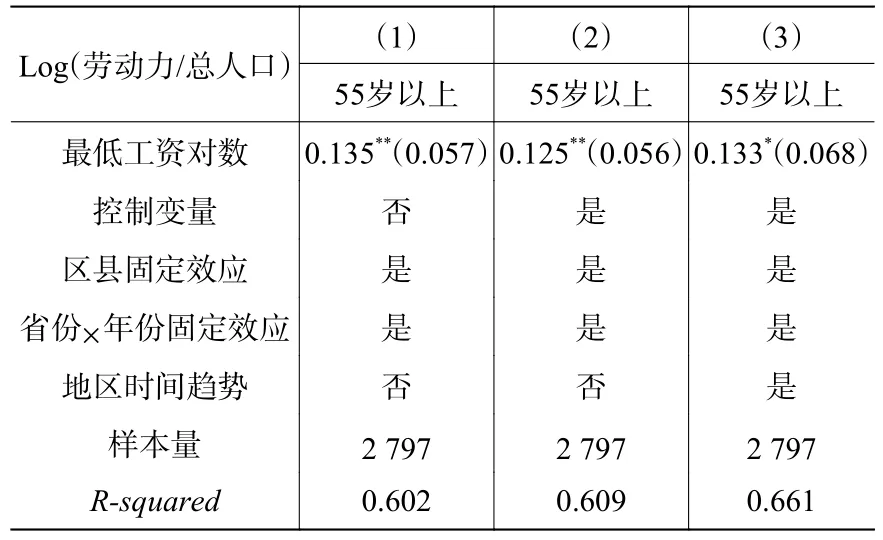

1.区县层面。基准结果主要是分析了最低工资标准提高对个体进入劳动力市场概率的影响,参考已有关于最低工资就业效应研究的模型设定(F a n g 和L i n,2 0 1 5;

Allegretto 等,2017),以区县层面的劳动力占比为研究对象,对上述结果进行稳健性检验,结果如表3 所示。列(1)至列(3)的被解释变量为各区县55 岁以上群体中的劳动力占比,列(1)仅控制了区县固定效应以及省份 ×年份固定效应,列(2)进一步控制了地区层面的人均GDP、职工平均工资水平、在岗职工人数、年末总人口数和平均受教育水平①地区平均受教育水平变量基于UHS 数据计算得出。等宏观经济变量,列(3)又进一步控制了地区时间趋势。列(3)的结果显示,最低工资标准每提高10%,地区老年群体的劳动参与率显著提高1.33 个百分点,与上文结果一致。

表3 最低工资对老年劳动参与率的影响−区县层面

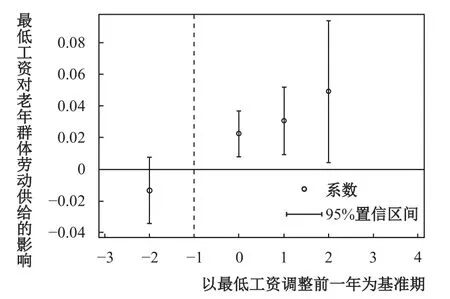

2.“堆叠”DID。我国的最低工资制度采用的是非单一标准,各省份自主确定本地的最低工资标准和调整时间。不同地区在不同时间调整最低工资标准,符合多期双重差分法的典型特征。当处理效应随时间变化时,传统的双向固定效应模型的估计结果会因受到“坏的控制组”影响而产生估计偏误。因此,本文利用“堆叠”DID进行稳健性检验,回归结果如图4所示。可以看出,以处理前一期作为基准组,处理当年的政策效应显著为正,且随着时间的推移而变大。在处理后的第二年,政策效果依然在5%的水平上显著,这验证了前文的分析。此外,处理前两期的政策效果并不显著,说明本文的研究设计符合平行趋势检验。

图4 最低工资对老年劳动供给的影响

(三)异质性分析。

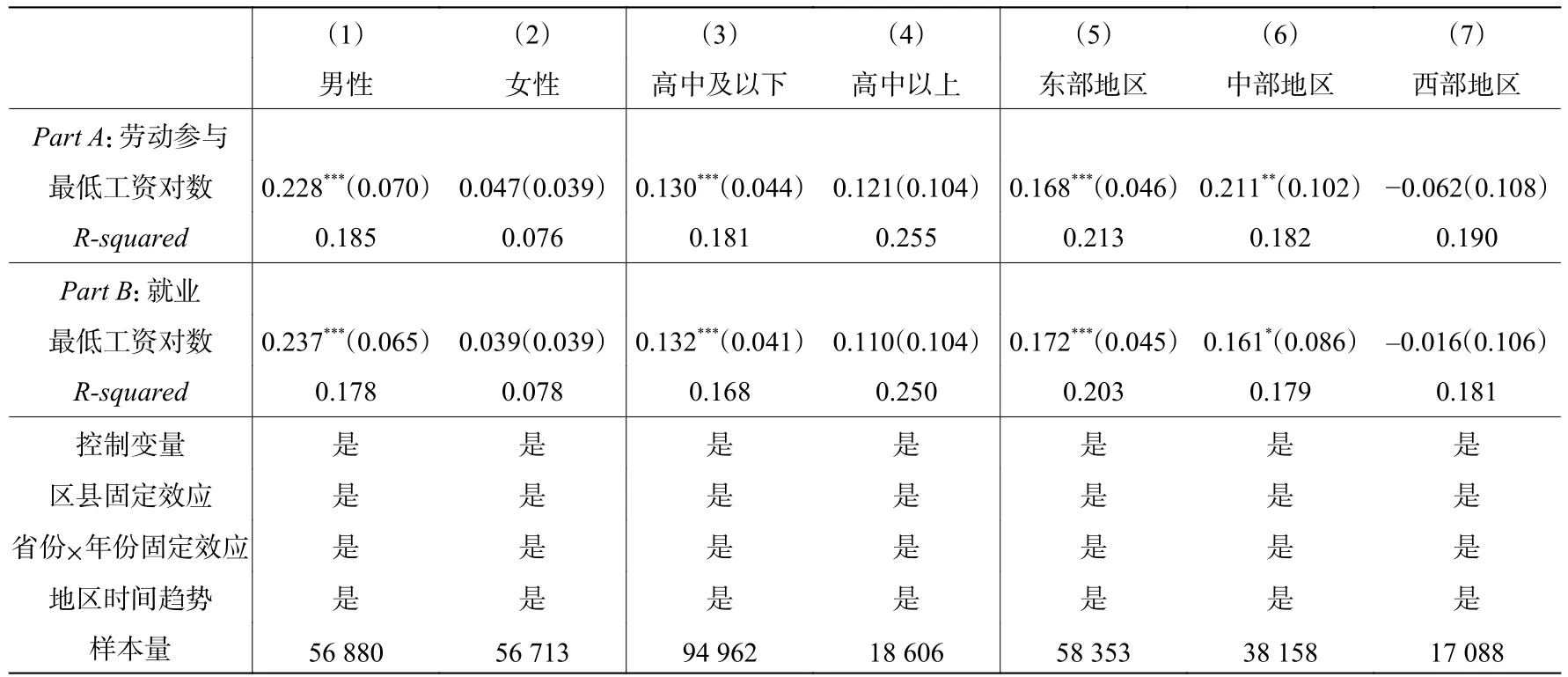

1.分性别、技能水平和地区的结果。为了进一步考察最低工资对不同群体劳动参与的影响效果,本文分性别、技能水平和地区进行异质性分析。结果如表4 所示,其中Part A是对个体劳动参与的回归结果,Part B为个体是否就业的影响结果。考虑到相比于男性群体,年长的女性可能更倾向于照顾孙辈,工作意愿可能相对更低,列(1)和列(2)给出了分性别的回归结果。从回归系数来看,最低工资标准上涨显著提高了男性老年群体的劳动参与概率,最低工资每上涨10%,男性老年群体的劳动参与概率增加了2.28 个百分点;

对女性而言,最低工资上涨对其是否参与劳动力市场的影响不显著。对此的解释是,相比于男性老年群体,女性老年群体的劳动供给缺乏弹性,不受最低工资政策影响。已有研究表明,一方面,受身体健康和法定退休年龄的影响,相对于男性,女性老年群体通常更早退出劳动力市场;

另一方面,隔代照料现象在中国较为普遍,为了减轻成年子女养育孩子的负担,女性老年群体倾向于在家照料而选择更早退出劳动力市场。就业水平的回归结果同样如此,最低工资标准每上涨10%,男性老年群体的就业概率会提高2.37 个百分点,对女性群体无显著影响。

表4 最低工资对不同老年群体劳动供给的影响

由于受教育水平相对较低的低技能老年群体可能更容易受最低工资政策的影响,根据受教育程度将劳动力划分为低技能者和高技能者,分析最低工资政策对不同技能群体的影响效果。具体地,将受教育水平为高中及以下的群体定义为低技能者,大学及以上为高技能者,回归结果如表4 列(3)和列(4)所示。与理论分析结果一致,最低工资标准每上涨10%,低技能老年群体的劳动参与概率显著提高1.3 个百分点,但对高技能者的影响并不显著。从就业水平来看,最低工资标准每上涨10%,能使低技能老年群体的就业概率提高1.32 个百分点。

考虑到东、中部地区经济发展水平相对更高,相应的生活成本也高于西部落后地区,老年群体的就业意愿可能相对更强。表4 列(5)至列(7)给出了分地区的回归结果,从中可以看出,最低工资标准每上涨10%,东部地区老年群体的劳动参与概率能显著提高1.68 个百分点,中部地区能提高2.11 个百分点。但是,最低工资政策对西部地区的影响为负且不显著。这一方面是由于东部和中部地区的最低工资标准调整更加频繁,且政策执行力度更强,使得最低工资政策能有效干预当地的劳动力市场(Fang 和Lin,2015);

另一方面,更加完善的劳动力市场也为低技能劳动者提供了更多的就业岗位,因此,老年群体的劳动供给更具有弹性。对就业的回归结果显示,最低工资对东部地区的老年群体就业影响最大,最低工资标准每上涨10%,当地老年就业水平会提高1.72 个百分点,且在1%水平上显著;

相应地,中部地区老年就业概率能增加1.61 个百分点,但仅在10%水平上显著。比较中部地区的回归结果可以发现,虽然中部地区老年群体的劳动供给对最低工资标准的上涨最为敏感,但其就业水平受到的影响要小于东部地区,且统计显著性降低。这一定程度上说明,中部地区的老年劳动力市场更需进一步完善,以满足中部地区老年群体的就业需求。

2.按家庭财产性收入分组。家庭财产性收入是影响劳动参与的重要因素之一。较高的家庭财产性收入会产生财富效应,降低劳动参与意愿,而家庭财产性收入低的群体,其工作意愿可能相对更强,保留工资可能位于E1和E2之间。本文根据所在家庭的财产性收入将55 岁以上老年群体划分为三个子样本,分别是家庭无财产性收入、低财产性收入(低于有财产性收入群体的中位数)和高财产性收入(高于有财产性收入群体的中位数)的家庭。结果显示,最低工资标准上涨主要提高了无财产性收入和有较低财产性收入的老年群体劳动参与和就业概率,而对有高财产性收入的老年劳动参与和就业均无显著影响。①限于篇幅,此处并未展示表格结果,详见本文的工作论文版本。

3.区分法定退休年龄前后。为了分析最低工资对于法定退休年龄前后老年群体的影响差异性,本文进一步区分老年群体的年龄结构进行分析。结果表明,最低工资上涨对于处在法定退休年龄前的老年群体劳动参与和就业概率正向影响更大,这可能是由于处于法定退休年龄前的老年群体身体状况相对更好,劳动参与意愿也相对更高。②限于篇幅,此处并未展示表格结果,详见本文的工作论文版本。

(四)进一步讨论。

1.最低工资对老年群体就业类型的影响。为了进一步分析最低工资如何影响老年群体劳动供给,本文根据UHS调查数据,分别分析最低工资对老年群体进入正规部门、非正规部门、离退休再就业和离退休行为的影响。具体地,本文将就业类型为国有经济单位职工、城镇集体经济单位职工和其他经济类型单位职工定义为正规部门就业,把城镇个体或私营企业被雇者以及其他工资收入大于0 的就业者定义为非正规部门就业,此外,数据中直接定义了离退休再就业和离退休群体。表5 为回归结果,其中列(1)为全样本回归,列(2)和列(3)为以60 岁为界限划分的退休年龄前和退休年龄后老年群体。

表5 最低工资对 55 岁以上老年人就业类型的影响

列(1)结果表明,最低工资每上涨10%,老年群体受雇于正规部门的概率在5%水平上显著上升0.7 个百分点,而对进入非正规部门就业并无显著影响。这比较符合现实情况,非正规部门中的受雇者大多为临时工等灵活就业群体,通常无劳动合同,用人单位较难受到监管,因此难以受到最低工资政策的约束。离退休再就业和离退休行为的结果显示,最低工资标准每上涨10%,老年群体选择离退休再就业的概率显著提高了0.65 个百分点,且显著降低了离退休概率。这说明老年群体中存在着较大的劳动力资源潜力,一方面,已退休人员中仍有一部分有较强的就业意愿,提高最低工资标准可以激活这些老年人口红利;

另一方面,最低工资标准的提高会降低老年群体的离退休概率,通过延长老年群体的工作年限,进一步发挥老年群体的人口红利。

列(2)和列(3)结果显示,最低工资标准提高主要增加了法定退休年龄前老年群体进入正规部门的概率和增加了法定退休年龄后老年群体的离退休再就业概率;

对离退休的回归结果表明,最低工资每上涨1 0%,56−59 岁老年和60 岁及以上老年的离退休概率分别下降2.37%和0.94%,这说明,最低工资标准上涨主要降低了老年群体提前退休的概率。

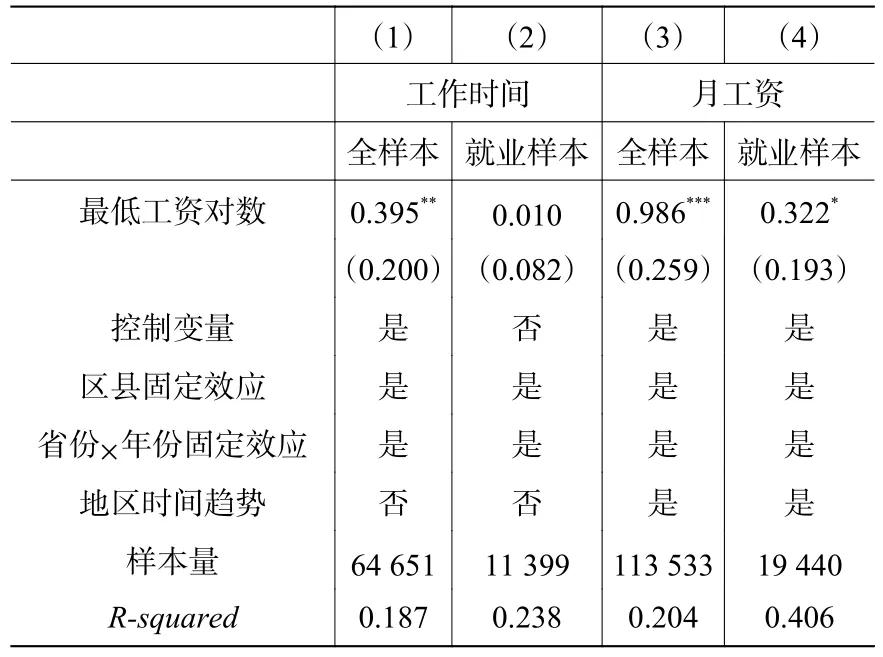

2.最低工资对老年群体工作时间与工资的影响。本文进一步考察最低工资对老年群体工作时间与工资的影响,结果见表6,因UHS数据中工作时间只有2002 年至2006 年数据,因此前两列仅保留2002 年至2006 年样本。表6 显示,最低工资标准上涨对已就业老年群体的工作时间无显著影响,但对全部老年群体的工作时间起到显著促进作用,这也再次说明最低工资标准上涨提高了老年群体就业率。对月工资的回归结果表明,最低工资标准上涨提高了老年群体的收入水平,且在1%水平上显著;

列(4)的结果显示,最低工资标准上涨不仅让未就业老年群体受益,也提高了已就业老年群体的收入水平。

表6 最低工资对老年群体工作时间与工资的影响

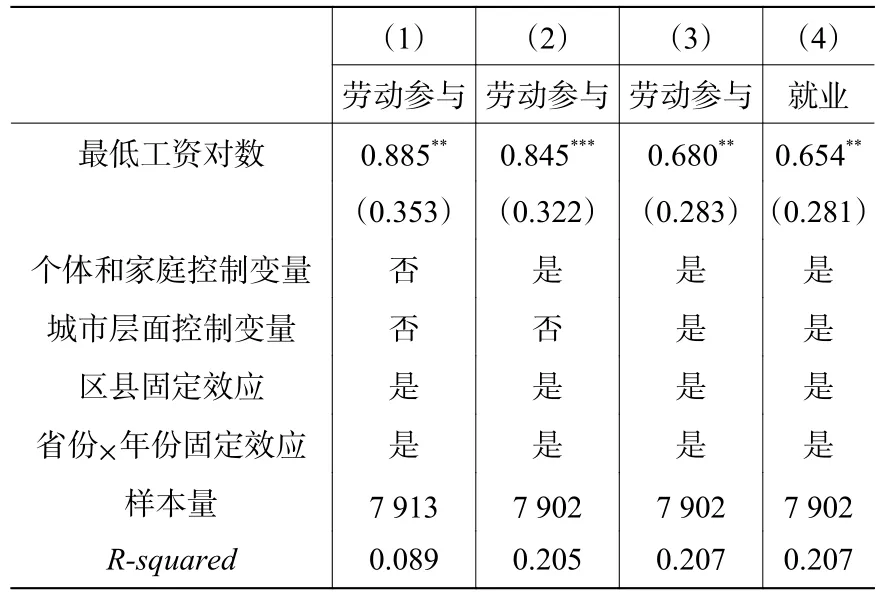

3.利用CHIP2013 年和2018 年的分析。上述分析主要利用的是UHS2002−2009 年的数据,呈现的是21 世纪最初十年中最低工资政策对中国劳动力市场的影响。随后,中国社会的老龄化进程加速,最低工资制度愈加完善,城镇劳动力市场也发生了较大变化。基于数据可获得性,本文使用2013 年和2018 年的中国家庭收入调查(CHIP)城镇样本来讨论随后时期最低工资对老年群体劳动供给的影响。①CHIP2013 年和2018 年数据涵盖了北京、山西、内蒙古、辽宁、江苏、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、云南、甘肃和新疆16 个省(市、自治区)。与UHS 数据相比,首先,CHIP 数据调查的样本量要小于UHS,但同样是在国家统计局调查的大样本框内,均是分层随机抽样的方式。其次,CHIP 收入消费等过录数据即是国家统计局调查的日记账数据,UHS 由国家统计局住户调查获得,样本具有可比性。最后,由于UHS 近几年具有全国层面代表性的数据无法获得,因此,此处使用CHIP 最新两期调查数据对结果进行补充性分析。表7 为基于CHIP2013 年和2018 年的回归结果,列(1)至列(3)为最低工资对老年群体是否参与劳动的回归结果,列(4)的被解释变量为是否就业。所有结果均显示,最低工资政策显著促进了老年群体的劳动供给。与表2 相比,表7的回归结果表明,近年来最低工资对老年劳动供给的影响效果更强。本文对此的解释是,一方面,随着医疗技术的不断发展和生活水平的不断提升,老年人的健康状况得到了很大改善,劳动供给弹性更大;

另一方面,近年来我国最低工资制度不断完善,最低工资标准显著提升,对最低工资制度执行情况的监管力度不断加强,使得最低工资政策效果更为显著。①2011 年6 月,人力资源和社会保障部印发的《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》明确要求,“十二五”期间,最低工资标准年均增长13%以上,绝大多数地区最低工资标准达到当地城镇从业人员平均工资的40%以上。

表7 基于 CHIP2013 年和2018 年的回归结果

本文利用城镇住户调查数据和各区县最低工资数据,考察了最低工资标准上涨对中国城镇老年群体劳动参与的影响。研究结果表明,最低工资标准每上涨10%,55 岁以上老年人的劳动参与概率会显著提高1.44 个百分点。基于区县层面的回归结果显示,最低工资标准每上涨10%,当地55 岁以上群体的劳动参与率会显著提高1.33 个百分点,表明本文结论较为稳健。进一步地,考虑到最低工资影响效果的时间异质性,本文采用“堆叠”双重差分估计方法(Stacked DID)进行了稳健性检验,结果同样表明,最低工资标准上涨显著促进了老年群体的劳动参与概率,且该效应随着时间的推移逐渐增大。根据家庭财产性收入的分样本回归结果显示,最低工资标准上涨显著提高了家庭中无财产性收入和低财产性收入老年劳动参与概率,而对有高财产性收入的老年群体影响不显著。进一步地,根据性别和受教育程度不同,最低工资标准上涨对老年群体劳动参与的影响存在显著差异,相对于女性和高技能群体,最低工资标准每上涨10%,男性和教育水平为高中及以下的低技能老年群体的劳动参与概率分别显著提高了2.28 和1.3 个百分点。

本文的研究为从劳动力市场的角度积极应对人口老龄化,提升老年人福利提供了一定的参考依据和借鉴意义。根据上述研究结论,本文提出如下政策建议:第一,政府相关部门应适度提高最低工资标准水平。一方面,提升最低工资标准水平有助于提升老年群体尤其是低技能老年群体的就业规模和福利水平;

另一方面,在国家“实施积极应对人口老龄化国家战略”的背景下,提升最低工资标准水平有助于激活老年劳动力资源,促进老年人的社会参与,缓解人口老龄化带来的人口红利消失等问题,从而有助于积极应对人口老龄化。第二,充分发挥政府相关部门的监管作用,增强对老年劳动力市场的就业保护。最低工资作为干预劳动力市场和保障低收入群体收入的重要政策手段,充分发挥其政策效果离不开完善的劳动力市场和政府相关部门的监管,加大对劳动力市场的监管将有助于提升最低工资的执行力度,有助于保障低收入老年群体的福利;

在非正规就业中,最低工资政策执行力度较差,而非正规就业又是老年就业的主要形态,因此需要增强对非正规就业中的最低工资政策监管。第三,完善老年就业公共服务平台,搭建老年人力资源服务体系,为老年人提供相关就业服务。通过对老年就业服务平台的完善,为有就业意愿老年人提供工作信息和工作指导,并为其提供相关技能培训,将有助于提升老年群体的技能水平和就业能力,也有助于更好地发挥最低工资的调节作用;

此外,也可以通过培育更多老年就业岗位和更加多样化的老年就业模式来促进老年群体就业。

猜你喜欢

- 2024-01-20 有关于第五次全国经济普查统计重点业务综合培训大会上讲话(完整文档)

- 2024-01-20 “严纪律、转作风、保安全、树形象”专题学习教育活动通知(完整文档)

- 2024-01-20 2024XX区住房城乡建设工作情况汇报

- 2024-01-20 2024高校思政教育交流材料:善用反腐败斗争这堂“大思政课”(精选文档)

- 2024-01-20 2024年主题教育专题党课辅导报告,(4)

- 2024-01-20 关于赴某地学习考察地方立法工作情况报告(范文推荐)

- 2024-01-20 2024年度关于增强党建带团建工作实效对策与建议(精选文档)

- 2024-01-20 教师演讲稿:春风化雨育桃李,,潜心耕耘满芬芳(全文)

- 2024-01-20 主题教育第二阶段来了

- 2024-01-20 2024年度关于到信访局实践锻炼个人总结【完整版】

- 搜索

-

- 打赌输了任人处理作文1000字7篇 05-12

- 当代大学生在全面建设社会主义现代化强 05-12

- 全面建成社会主义现代化强国的战略安排 03-10

- 个人廉洁自律方面存在的问题及整改措施 05-12

- 谈谈青年大学生在中国式现代化征程上的 05-12

- 2022年党支部第一议题会议记录(全文完 11-02

- 作为青年大学生如何肩负时代责任6篇 05-12

- 村党组织建设现状及工作亮点存在问题与 05-12

- 全面从严治党,自我革命重要论述研讨会 05-12

- 产业工人队伍建设改革(全文完整) 10-31

- 11-25国庆70周年庆典晚会 庆典晚会串词

- 11-25办公室礼仪的十大原则 浅谈办公室的电话礼仪

- 01-17用心灵轻轻地歌唱_心灵的歌唱

- 01-17也许你不是我一生的唯一|也许不是我

- 01-17爱了,请珍惜;不爱,趁早放手|爱就珍惜不爱就放手

- 01-17岁月带走的是记忆,但回忆会越来越清晰|有趣又有深意的句子

- 01-17曾经的美好只是曾经,我只想珍惜身边的人|我只想珍惜你

- 01-18从容不惊 [学会笑眼去看世界,不惊不乍,淡定从容]

- 02-03当代大学生学习态度调查报告

- 02-03常用护患英语会话

- 标签列表